作为研学旅行五大开发模式之一,科技研学课程设计怎么做?

来源:网络 发表时间:2021-12-03 浏览次数:82674

除营地研学、红色研学、农旅研学、工业研学四大研学产业模式以外,科技研学在当下新科技的带领下成为第五大类研学旅游开发模式。

科技研学经过近两三年的不断深化提高,已经逐渐走向研学旅行特色课程的第一梯队,研学地点及研学内容从原来的科技馆一日游到简单的手工制作,转变成了以中科院、各专业领域研究院、高校实验室、知名科技企业为基础的主流科技研学实践基地,相关课程不断推陈出新,如:航空航天、机器人、3D打印、高能物理、无人机、互联网等现代化研学课程。场馆、设施上的巨大提升,更需要配套的专业课程设计。

科技研学开发要点

科技研学是集合数理化等知识的学科体验旅行,通过特色主题定位,娱乐化活动趣味性体验,专业化导师引导,拓展学生的研究思维,多元发展学生综合能力。

1、交互感体验,真实感氛围营造

科技感装置设备:运用文字、声音、3D图像、影片(科普动画)、模型、实验装置、互动多媒体装置、浮空投影技术、体感侦测技术(微生物扫描仪)、结合光影效果等手段增加观赏学习的趣味性,调动学生的好奇心与探索欲望,让学生形象、直观、通俗易懂地理解相关现象、知识及问题,引发学生的探究思考。

2、研学主题凸显,与学校教育衔接

科技研学基地设置要主题突出,重点明确。根据学生的兴趣特点,研发专属教育计划或课程,如开发DIY实验、科学表演、科普剧、探究式课程等多种形式,打造体现高度创新性、互动性、专业性的教育活动并积极探索科技研学课程建设,力求与学校教育衔接。

3、专业人才培养,大咖站台

科技研学要以专业化人才导师做保障,进行研学课程的执行,如阿姆斯特丹微生物博物馆通过建立教育平台和制定教育计划汇聚微生物学专家学者,并提供最前端的行业信息和就业指导。可通过讲座、会议举办、大师科普类活动等形式让参加的学生零距离接触行业最新知识、领略大家风范,启发学生了解、明确自己的兴趣爱好,提高学生自身的科学素养,为之后的职业选择提供参考。

科技研学开发启示

科技研学承载体多为科研基地、博物馆等,掘金这一专业领域需要深掘基地的科学内涵与人文精神,将科普价值与调动参与者的趣味性相融合。用丰富有体感的活动形式链接课程的执行,用丰富经验的导师团队做保障。

1、方式由“主导型”向“引导型”转变

以中小学生观察世界的角度和自主学习活动的方式来表述,而不是以成人的角度和传授知识的方式来表述,一般不以结论加验证的方式呈现课程内容,而要尽可能通过设计相应的活动引导学生通过探究得出结论,给学生的自主学习留有充分的空间。如微生物博物馆通过集邮体验,让学生一步步探索并沉浸在生物科技的世界里。

2、研学课程多样化、精细化、科学化

科技研学对于课程的专业度要求很高,科技研学的知识性探索与体验是重中之重。课程结合基地的教育思想和资源特点进行设计实施,根据中小学生的心理、研学主题等特点,在体现教育性的同时,凸显趣味性、科普性、实践性和探索性,带给参与者更具未来性的认知。如美国的肯尼迪航天中心活动分为不同时长的内容可供游客选择,每天都对游客开放并设营,半天的体验活动旨在让参与者真正领略太空飞行所来带的非同寻常的惊险刺激。

3、“订单式”服务,专业导师助阵,教育平台支撑

面向不同需求、群体的研学课程服务包,主要从受众年龄、研学基地类别、课程知识类型、地域差别等方面进行个性化、专业化的“订单式”设计,探究基地自由的科技知识与人文精神。另外,“订单式”服务还包括学习过程和效果的跟踪考核,通过不同形式的互动、演讲、作品展示等可量化的形式考核学生的学习效果。

其中这一过程的完成依赖专业导师的引导和教育平台师资力量作为保障。如微生物博物馆设立专门的教育平台和制定专门的教育计划,让博物馆的参观学习得到实践的应用,让整个研学旅行形成完整的闭环。

科技研学案例分析

与学校科学课内容不同,科学研学活动课程是对学校学习的科学知识的再认识、衔接、加深、拓展、应用。

传统的科普园地和正式的教育机构是实施科学教育的两大阵地。国家对于科技场馆的要求是提高全民科学素质,以真诚服务青少年为重点,发挥科学殿堂的作用,普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法。而研学旅行是实现这一目标的重要途径。

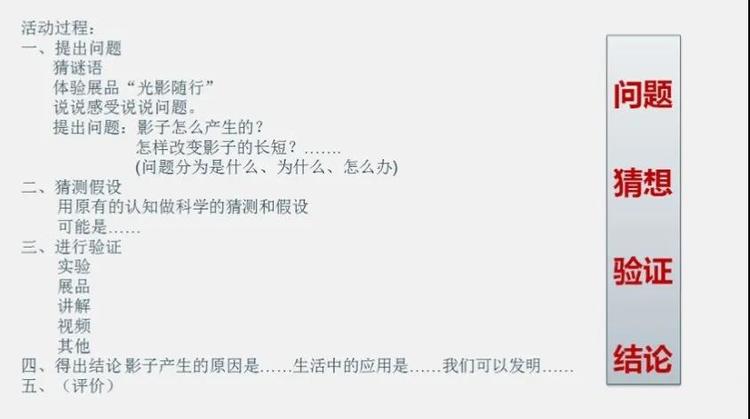

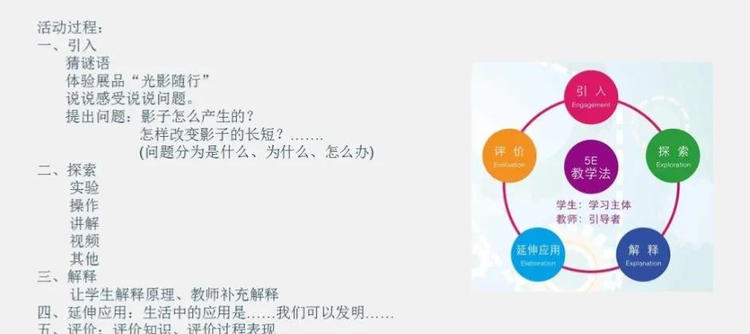

如:针对同一种光影主题的科学类研学活动课程,要结合学生在学校学的“影子是怎么产生的?”拓展延伸到学生在学校没学到的“怎样改变影子的长短?”……(问题分为是什么,为什么,怎么办),让学生对学校学习的科学知识再认识。

探究式教学法

5E教学法

PBL项目式教学法

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号