高中地理研学旅行课程设计思考

来源:地理教育 发表时间:2021-03-05 浏览次数:28497

教育部于2017年9月颁布的《中小学综合实践活动课程指导纲要》明确指出,综合实践活动是国家义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程,研学旅行是综合实践活动的重要组成部分,段玉山等学者提到研学旅行是学科课程的延伸、提升、重组与综合,对学生养成各学科核心素养有实践检验作用。

研学旅行课程中,学生需要运用综合思维亲近自然、感悟社会,研学旅行课程进行单元主题设计能构建知识点之间的联结,整合碎片化知识,从关注单一、零散的知识点转变为大单元设计,有利于真正实现研学旅行课程与学科核心素养的有效对接。

一、研学旅行课程的流程设计

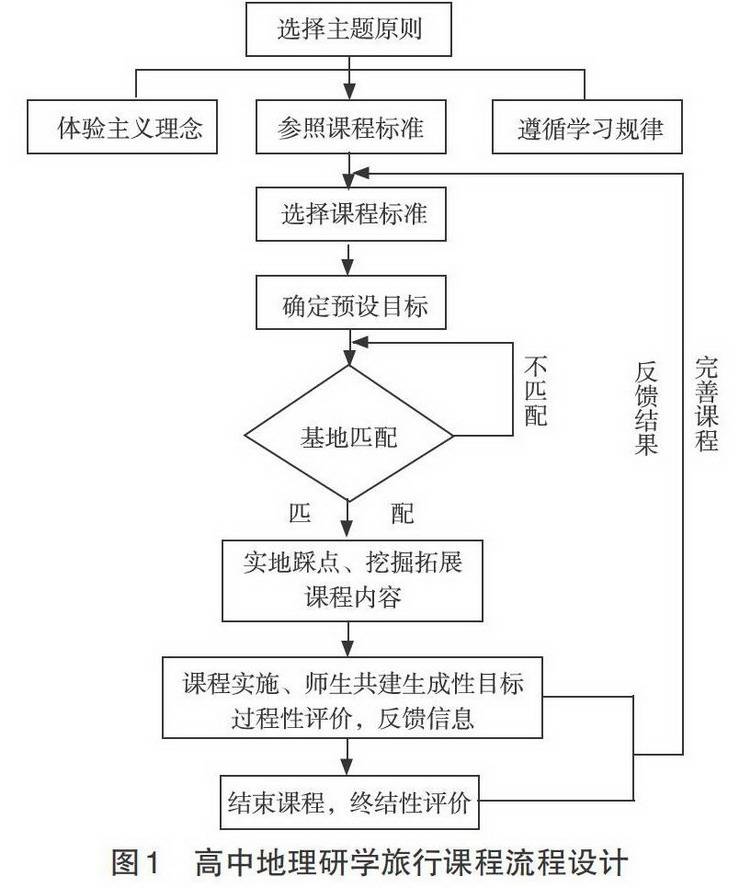

选择适宜、明确的主题是课程有效开展的保障,围绕主题设计可观察测量、操作性强的预设目标,依据目标选择适当的教学内容,并在此基础上匹配教学基地。可预先选择几种基地方案,实地考察比较各基地,如教学基地的现有资源与预设目标相斥不匹配,则重新匹配。

基地匹配成功后,教师再次实地踩点,深度挖掘教学环境,细化落实教学内容,排查安全隐患,制定规避风险的安全预案,结合学校教学进度与天气状况等,选择最佳研学路线与时间。

在课程实施过程中,教师要根据教学环境的变化及时调整教学,依据学生的行为表现及内在需求,基于预设目标,生成适应环境变化、学生兴趣及当前发展的生成性目标。在研学过程中,为了得到更好的反馈信息,要尽可能增设过程性评价,达到良好的学习效果。

在课程结束后,要及时进行课程实施效果评价,遵循全方位、多主体、重实效的评价原则,采取师生双向评价、参与人员与研学基地双向评价,获取全面的课程实施效果信息,及时反馈,为之后的研学课程提供借鉴价值。课程流程设计见图1。

二、研学旅行课程主题的确定

明确研学旅行主题是保证课程顺利开展的前提,运用相关理论基础,结合地理课程标准理念,融合本土环境资源,并在考虑学生已有知识经验的基础上,选择研学旅行课程主题。

1.主题选择应遵循的原则

(1)遵循体验主义思想理念。选择主题,要遵循自然主义、生活主义、体验主义思想理念。研学旅行关注学生在真实情境中的真实体验与感悟,倡导回归自然、贴近生活,基于此,课程主题要着眼于学生身心发展规律,走向大自然。杜威认为,“教育即生活、生长和经验的改造”;陶行知提出“生活即教育”“行是知之始,知是行之成”,凡是生活的场所都是教育的场所,研学旅行是知行合一的教育活动。因此,课程主题要贴近学生日常生活,在生活中潜移默化地习得书本之外的知识,拓展认知。

研学旅行是在旅行体验中进行研究性学习的实践活动,学生的认知、身体与环境是动态的统一体,学习是体验的过程,课程主题要关注学生与环境的交互作用,以学生的体验为基础,营造学生个体与环境之间不断互动、轻松愉悦的学习氛围,在体验中增强对自然、对生活的热爱,在感悟中加深理论认知的深度与广度。

(2)契合高中地理课程标准。基于研学旅行的课程属性,选择高中地理研学旅行课程主题必须参照高中地理课程标准。立德树人是地理课程的核心价值,而核心素养是对立德树人根本任务的落实,地理核心素养内涵包括人地协调观、综合思维、区域认知及地理实践力。围绕要求,需要构建科学合理的研学旅行课程,选择实践性、可操作性强的课程主题,以学生为主体,重视学生自主合作探究的学习,强化学生对人类与环境协调发展的观念,形成关注地方、国家和全球地理问题及可持续发展问题的意识。

参照地理课程标准内容要求,选择课程主题要从乡土地理的角度出发,综合分析乡土乡情、县情、市情。

(3)尊重学习者的经验。“学习经验”是指学习者与使他起反应的环境中外部条件之间的相互作用,泰勒认为,选择学习经验的基本原则是教师想要引起的反应在学生力所能及的范围之内。学生在研学旅行课程中,需要不断地与环境产生互动;教师在选择主题前,必须以学生为主体,从学生当前学习水平与兴趣、知识储备、生活经验、心理倾向等出发,通过测验、问卷、访谈等手段,结合学生档案记录,收集获取有关学生的充足信息,以确定选择的课程主题所包含的教学内容在学生可承受能力范围之内。

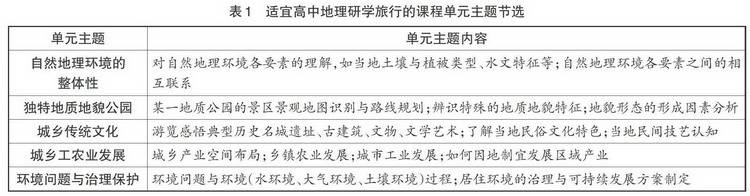

2.课程主题选择

研学旅行课程进行单元主题设计能有效整合各碎片化知识点,有机延伸学科课堂知识,学生在研学过程中潜移默化地感悟、理解知识点之间的联结,构建知识体系,并在具体实践中综合运用所学知识解决问题,凸显研学旅行指向学科核心素养的价值。课程单元主题节选见表1。

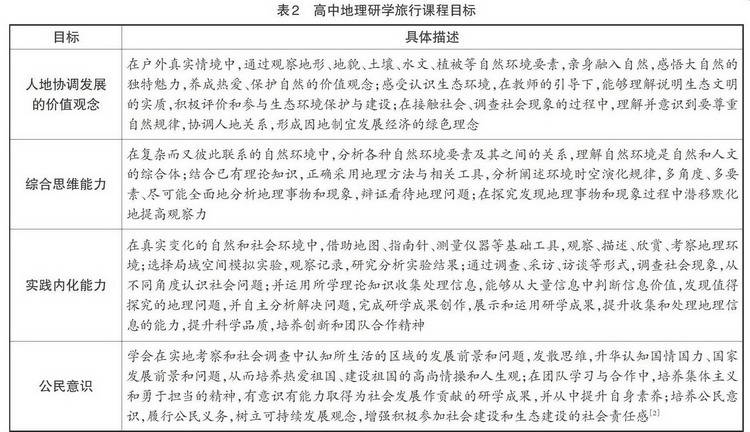

三、研学旅行课程目标

研学旅行课程的基本目标是通过亲近和探究自然,融入和发现生活,关注和认识自我,体验和感受集体生活,学生形成人地协调发展的价值观念,提高综合思维认知与实践内化能力,培养公民意识,具体详见表2。

四、研学旅行课程效果评价

研学旅行课程结束后,及时进行课程评价有助于检验制定的教学计划的效度,还可以检验用以实施教学计划的特定工具的效能,指出课程的有效性,反馈结果,有利于后期改进完善课程设计。

1.评价原则

研学旅行课程是在真实情境中开展的实践活动课程,课程包含了多种要素,评价课程实施的效果,不能单纯依靠测验获取结果,还要综合评价课程主题与内容、学生研学成果等书面汇报,更要注重对研学旅行基地的评价,便于在下一次研学旅行课程中更好地匹配基地。

坚持全方位、多主体、重实效的评价原则,定量评价与定性评价相结合,着眼于提升学生的综合素养。通过访谈调查、问卷测验等方式对研学旅行基地、相关工作人员、研学路线、指导教师、学生进行评价。为增强评价结果的全面性与有效性,采用双向评价的形式,师生双向评价、研学参与人员与研学基地双向评价、学生自评与互评相结合。

2.行为表现评价模式

研学旅行课程关注学生进行研究性学习的主动性、积极性与创造性,课程评价最终是为了提升学生的综合素养,达到立德树人的根本目的,因此,要着重评价学生参与研学旅行课程的行为表现。

行为表现评价关注学生经验的不断变化,强调信息反馈与更新利用。结合地理课程标准的要求,为更全面地评价学生学习效果,采用过程性评价与终结性评价相结合的评价方式。过程性评价下设立收集处理地理信息的能力、观察记录地理现象的态度与能力、探究地理问题的态度与能力三项维度。终结性评价下设立的维度为成果设计与展示的能力、表达交流的态度与能力、迁移运用的能力。

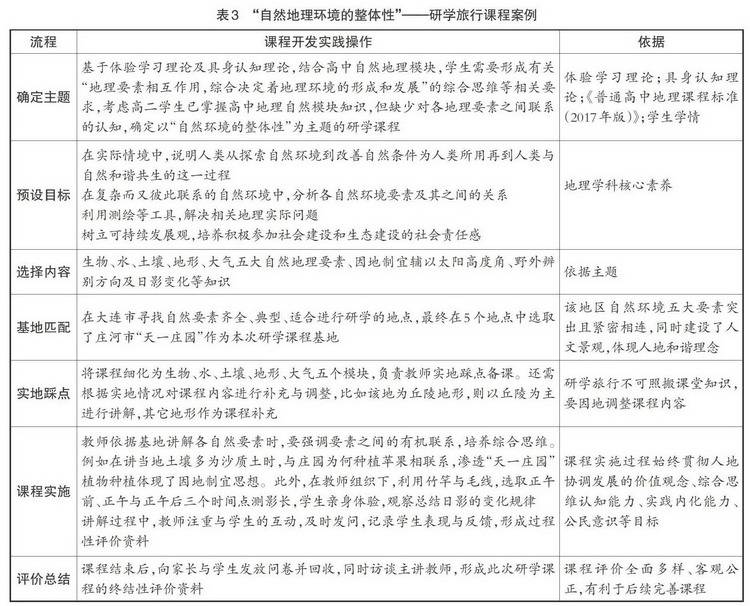

五、案例探究

依据上述课程设计程序,随机选取20名学习能力等各方面均衡的高二学生进行了以“自然环境的整体性”为主题的课程实践。课程案例见表3。

研学旅行课程绝不是学校课堂的“搬家”,在研学旅行课程中,学生应主动探究自然、融入集体生活,在亲身体验过程中形成人地协调价值观、培养认知乡土的综合思维与责任担当,最终形成运用知识指导生活实践的能力。研学旅行课程的单元主题设计注重知识点的联结,在实地考察分析各基地的基础上,融合基地环境资源,拓展丰富课程内容,有效地避免了学校课堂的“搬家”。

[声明]本网部分文章和图片转载自网络,转载的初衷和目的是为了更多研学人学习进步,共同推动研学旅行高质量发展。所属内容只代表原作者个人的观点,不代表本站立场和价值判断,版权归原作者所有。如果未署名,系检索无法确定原作者,原作者可以随时联系我们予以署名更正,或做删除处理。谢谢! 如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与本网联系(联系电话:15538520101),我们将在第一时间删除内容! 谢谢您的配合和给予我们的理解支持。

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号