五育融合理念下,劳动教育课程如何设计实施?来看这个案例

来源:中国知网 发表时间:2024-07-11 浏览次数:8770

本文基于吴地稻作文化传统和“水稻的一生”蕴含的教育价值,以劳动教育为纽带,以“全面育人”教育目标为引领,秉持五育融合理念,设计实施了具有跨学科特性的“水稻一生”劳动教育课程。课程融合多学科知识,培养学生的跨学科思维,引导学生综合运用多学科知识、技能解决问题。

“水稻一生”劳动课程的设计建构

(一)以“全面育人”为目标

“水稻一生”课程在课程设计中,注重劳育与德育、智育、体育、美育的融合,积极发挥劳动综合育人的功能;在课程实施过程中,注重劳动习惯的培养和劳动价值观念的引导,而不是简单地让学生体验某种劳动技能;在教学设计中,注重劳动教育与各学科知识相链接,实现多学科知识的统整与融合,着眼于学生关键能力、综合素养的培养,力求实现学有所用、用以促学、用相长。

(二)遵循自然规律建构课程内容

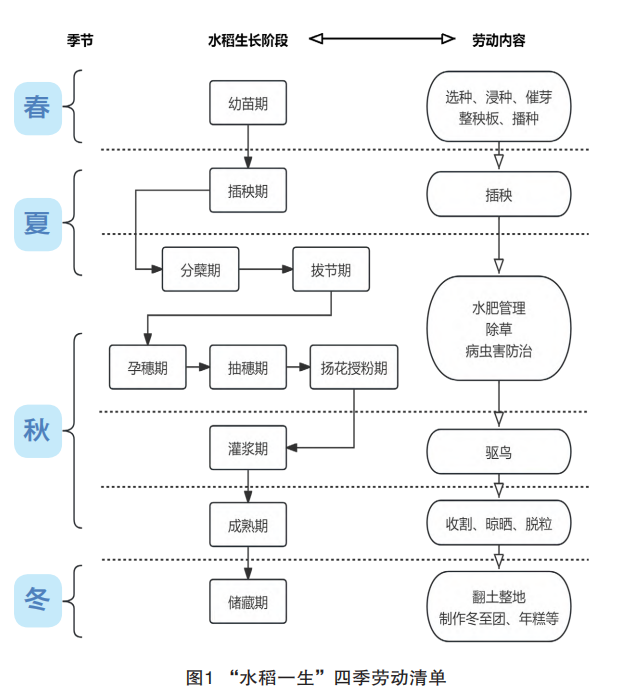

水稻的一生根据水稻生长的自然规律和时序变化,可划分为“春生”“夏长”“秋收”“冬藏”四个阶段。学校根据四季不同的主题,建构链式、项目化的劳动教育课程内容体系。面向小学高年级学生,学校选取水稻种植的关键节点,平均每两周组织学生进行一次时令性的劳动体验,每次体验时间不少于一个半小时(图1)。

除了传统的农业劳动体验,根据水稻生产管理的需要和学生的学习兴趣,学校还穿插设计了各种考察探究、设计制作活动,以促进学生多方面能力的发展。

(三)基于五育融合理念进行课程设计

基于五育融合的理念进行课程设计,无疑要寻求每一个劳动阶段所对应的五育维度,不同维度彼此互相补充、互相延伸,才能天衣无缝、相得益彰。

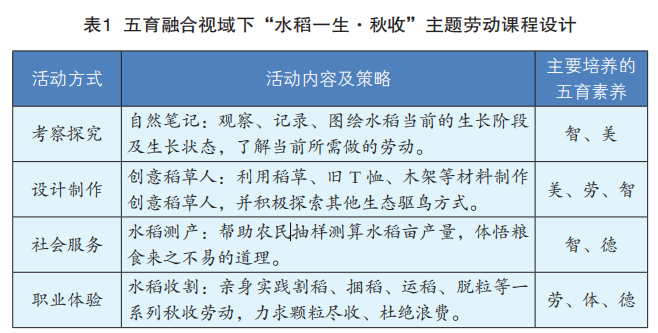

以“水稻一生·秋收”主题劳动课程为例。秋收季的课程设计借鉴了综合实践活动课程的四大内容板块——考察探究、设计制作、社会服务和职业体验,以劳动教育为纽带,串联起德育、智育、体育、美育,构建出五育融合的新生态课程内容体系。

课程实施

(一)以劳动教育为纽带的跨学科融合教学促进智育

以“水稻一生·秋收”主题劳动课程为例。“自然笔记”是该课程中的一个长线的考察探究活动。从播种开始,每隔一个月,学生都要来稻田对水稻的生长情况进行观察和记录,以培养科学观察的习惯和能力;到了秋天,水稻进入抽穗结实期,学生需要随机剥开稻谷观察水稻灌浆的情况,以此判断水稻是否达到收割的成熟度。这种科学素养的培养是智育的重要内容。

当稻谷逐渐成熟,吸引来成群的鸟儿,“如何安全无公害地驱鸟”这一问题就自然形成了。问题的提出促成了项目的诞生,生态驱鸟的难题需要学生综合运用自己从各方面搜集到的知识来解决,最传统的方式就是制作稻草人;此外,学生还提出超声波驱鸟、闪光驱鸟、语音驱鸟等奇思妙想,教师都鼓励学生进一步深入研究、实践验证。

当收割即将来临之际,教师带领学生帮助农民估算当年的水稻产量。水稻测产需要学生秉持科学、严谨的态度进行大量的计算,这对学生的运算能力、体力和合作能力都是一个考验。

到了全年最盛大的“秋收节”主题活动周,学校会联合当地政府举办盛大的“开镰仪式”,在稻田里搭建舞台,学生排练扭秧歌、民歌表演、打连厢等节目来庆祝秋收,然后戴着草帽、手持镰刀走进稻田进行收割劳动,体会了“面朝黄土背朝天”的艰苦,也感受到了劳动创造美好生活的喜悦。在该主题活动周中,教师还会引导学生关注劳动场景和劳动过程,布置“秋收”主题绘画作业,举办专题画展,评选出优秀作品在学校橱窗展示。

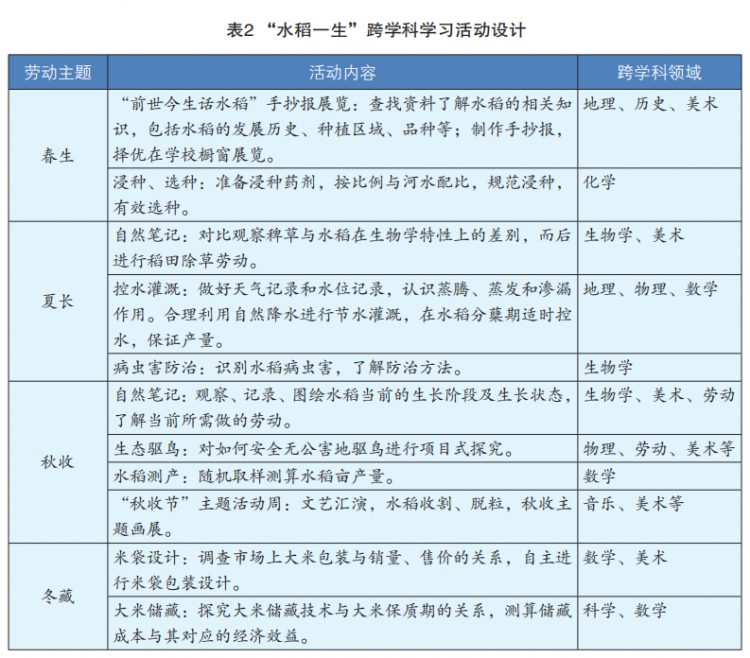

学生参与“水稻一生”全过程的劳动体验,需要调动不同学科的素养(表2),内容涵盖了历史、地理、生物学、化学、美术、数学等学科领域,体现了学科融合教学的理念。

(二)以自然为课堂的沉浸式劳动涵养美育

贯穿水稻生长一生的“自然笔记”活动需要学生来到稻田写生,对水稻形态进行写实性描绘;稻草人造型和服饰的设计以及米袋包装的设计,都需要运用美术能力。这些都属于美育的范畴。

当学生排着整齐的队伍走进田野,教师会带领他们歌唱应景的歌曲,如春天歌唱《在希望的田野上》,秋天歌唱《垄上行》,等等。此情此景,是一场自然与人文交织的音乐会,对学生艺术素养的提升有着潜移默化的作用。

如果说以上这些都是教师“有心”的设计,那么纵观整场“秋收”主题劳动,当学生走出教室、走进原野、走进自然,壮阔的自然之美就已经在冲击他们的心灵了。来自大自然的美育,虽然“无心”,却真实而且足够深刻。

(三)以注重心灵表达的总结交流升华德育

当学生与农民接触、交流,当一粒粒金黄的稻谷汇入谷仓,当学生真实而完整地经历了“水稻一生”劳动全过程后,他们充分体会到了劳动的辛苦,真切地感受到了每一粒稻谷都是来之不易的,一定要珍惜粮食。这种体会不是教出来的,而是对个体本性里的纯善的唤醒。

为进一步深化德育成果,教师可以多鼓励学生进行正能量的自我反思与表达。根据体验式学习理论,学生在特定情境下的体验和感受具有生成性和差异性。如果学生没有进一步对自己的感受进行思考、加工,瞬时的感受可能很快就会被遗忘,但如果这些感受被表达出来,不仅能给学生本人留下深刻的印象,还能引起更多学生的思考和共鸣。

(四)以体力劳动为载体激发学生强身健体的意识

劳动教育与体育的关系本来就密不可分,尤其是体力劳动,其本身就是一种很好的体育运动。

例如,学生看见农民伯伯赤着双脚在水稻田里轻巧灵活地插秧、来去自如地行走,会以为这是很简单的事情,但自己一下田实践,就知道了其中的难处。在齐膝深的泥水里走动,需要极佳的平衡能力和协调性,要练成在水稻田里行走如风的本领,绝不简单。面对这样的挑战,学生摩拳擦掌、跃跃欲试,参与体育运动的积极性一下子就被激发了。此外,除草、收稻、脱粒、搬运等劳动环节,都需要足够的体力支撑。有的学生身体素质较差,只能承受短时间的劳动作业,于是自己也知道了:我必须加强体育锻炼,才能承担相应的劳动。这种感悟,学生仅仅坐在教室里是难以体会的。因此,学生在“水稻一生”劳动课程中不仅增强了体质,还提高了强身健体的意识。

反思

基于传统农业劳动主题进行劳动教育创新,反思凝练出三方面要点:

完整性:让学生亲历农作物生长的全过程。让学生经历真实、完整的劳动过程,获得可视化的劳动成果,更能让他们获得丰富、深刻的劳动体验和感受。

融合性:促进学生五育素养的均衡发展。学生通过多样性的劳动体验来获得多元化的劳动感受,统整德智体美劳各育的均衡发展,为参与活动的学生构建出一个沉浸式、融合性的教育生态系统。

跨学科性:在劳动教育中引入项目式学习。在长线劳动开展的过程中,学生难免会遇到种种真实问题,而要解决这些问题,往往需要调动多学科知识、技能与经验。据此设计跨学科项目式学习,可以培养学生的跨学科思维,引导学生综合运用多学科知识、技能解决问题。(江苏省苏州市吴中区中小学生综合实践学校 张凤娴)

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号