系统构建校本劳动教育实践体系,这5个方面要做好!

来源:《人民教育》 发表时间:2024-01-25 浏览次数:8091

近年来,劳动教育成为学校高质量教育体系建设的难点,也是学界研究的热点。成都高新新华学校(简称“学校”)坚持了8年劳动教育研究和实践,形成了系统的校本劳动教育实践体系。

分维度构建校本劳动教育目标体系

学校认为,劳动教育目标体系可由时序目标、层级目标和素养目标三维构成,并据此构建了校本劳动教育目标体系。

素养目标框架:学会学习、学会做事、学会做人。

学会学习,即知劳动,懂得一些基本的劳动知识与劳动方法;

学会做事,即善劳动,形成基本的劳动能力,并能进行简单的劳动创意;

学会做人,即爱劳动,养成自觉劳动的好习惯,基本领悟新时代劳动精神。

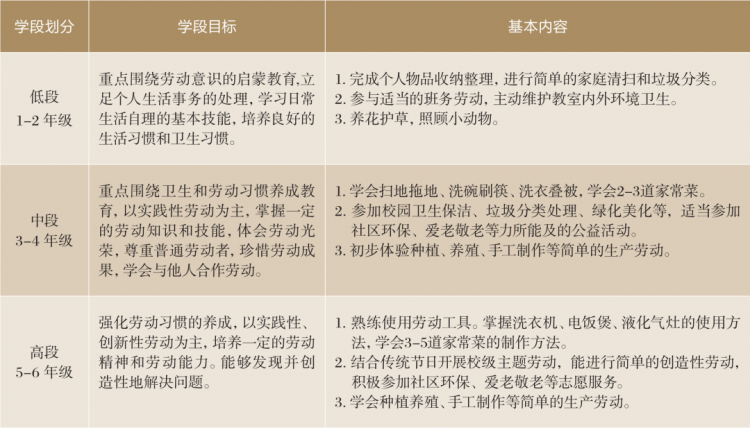

层级目标框架:遵循儿童身心发展规律,分学段设置具体目标,体现学生的进阶成长历程。

时序目标框架:按照劳动过程衔接递进构成“四性”目标:即知性目标、物性目标、灵性目标和思性目标。

知性目标:了解劳动教育意图、知识背景、基本环节等,形成劳动任务清单和相关事前准备。

物性与灵性目标:参与劳动实践、使用劳动工具、提升劳动技能、产生人与物的关系,从劳动中激发对劳动的情感;

思性目标:在劳动实操之后,通过反思提升劳动精神、强化劳动态度和价值观。

分布式构建劳动教育空间体系

建设适合学生劳动实践与体验的教育空间

按照功能领域布局,结合资源配置,学校构筑了“幸福生活区、快乐服务区、农事劳作区、综合实践区”四大劳动教育实践空间。各空间点相互贯通,构成一体化实践空间网,学生走到哪里就在哪里劳动。每一个空间点既是活动实施场,也是资源选择场。

学校在规划一块空地作为种植园的基础上,利用走廊搭建了几百个植物架,根据季节种植蔬菜和花草,学校包干到班、班级包干到人对植物进行管理。但随着劳动教育的深入开展,我们发现这种劳动空间存在体验空间小、形式变化少等局限,通过调查研究发现学校有三处空间最有利用价值:教室、食堂和操场。于是,把教室内务的定期整理、食堂“变脸”(每个月重新布置一次)、部分运动器材由学生管理等开拓为学校劳动教育内容。学校还开设剪纸等手工课程,不定期在走廊展示学生作品,提升学校劳动教育空间的利用率。

研制劳动实践与体验基地开发的基本标准

学校通过多年探索,对基地选择确定了四条基本标准:

第一,安全便利,无论步行还是坐车都不能有安全隐患;

第二,距离适中,基地距校区约6000米,学生可徒步行军到基地;

第三,资源丰富,基地周围自然和人文资源相对富集;

第四,可持续发展,基地周边要为不断开拓劳动实践项目留足空间。

这4条仅是基本标准,对于基地空间的建设,采用与基地共建的方式,又制定有详细的细则。比如,制定养殖场与种植场的不同标准。这些标准为校本劳动课程的开发提供了参考依据和条件。

凝练实践与体验基地的劳动文化

在劳动空间凝练文化上考虑了三点:

第一,教育性。劳动教育空间不是一个普通的教育空间,而是要给空间赋予劳动教育的意义和价值。

第二,地方特色性。劳动教育空间的布置和内容装载,与本地自然资源、人文资源相结合,彰显出地方的特色文化。

第三,儿童趣味性。把基地的劳动场域与普通的工地相区别,充分考虑小学生的身心特征,提出“童话世界儿童乐园”的发展愿景。

分模块构建劳动教育资源体系

根据校本劳动教育目标体系和空间体系,学校形成了“幸福生活、快乐服务、农事劳作、加工创意”四大课程模块。根据课程模块,学校选择、拓展开发劳动教育资源体系。

分类整合特色资源

整合基地资源,形成基地特色课程《米饭的来历》《辣椒种植》《气象》《水土保持》。

整合地方资源,形成地域特色课程《家乡的椪柑》《家乡的茶文化》《家乡的竹编》《我爱家乡的茉莉》。

整合校本资源,形成校本特色课程《创意加工与制作》《出发吧小创客》《陶艺制作》。

整合其他资源,形成《劳动习惯养成》《流程化活动课例》等读本。

把活动作为学习资源

以主题模块为线索,利用资源优势开发活动项目。包括基地项目、社团项目、家务项目、志愿服务项目,共4大类108项。如基地项目25项,包括种植养殖15项:认识农作物、认识农具、种菜、栽花、植树、采摘;割草、喂鱼、喂猪、养兔、养鸡;蔬菜栽培、椪柑种植、巨桉管理、稻田病虫害防治。各项活动以指导手册、劳动清单及建议、活动活页等形式指导活动开展。

分时空构建劳动教育方法体系

以学校为主导的劳动教育策略

学校以校本课程为统领,制定学年、学期、学月各年级的课时安排,整体规划、统筹安排基地劳动周、家务劳动、社区服务性劳动,发挥学校的主导作用。学校专设劳动教育课,每周1课时,进入课程表。按照劳动教育课型主要构建了物化创意的设计型劳动教育法、发展“五育”的融合型劳动教育法、彰显兴趣的社团劳动教育法和服务集体的岗位劳动教育法4类方法。

物化创意的设计型劳动教育法。该方法是指学生参与各类陶艺、剪纸、竹编、创意模型等设计制作项目,促成劳动创意物化目标的实现。该方法体现5个关键特征:问题导向、工具助力、迭代升华、动手实践、作品驱动。关注“任务驱动→方案设计→技术支持→动手制造→迭代完善→分享展示”6个教学环节。

发展“五育”的融合型劳动教育法。包括学科发掘、劳动融入、活动课的融入。

第一,学科发掘。小学各学科教材中都蕴含着丰富的劳动教育资源,充分挖掘、梳理、凸显并利用这些资源,形成学科劳动教育资源库。如利用语文、英语、道德与法治等人文学科特点进行劳动精神和劳动价值观的发掘;

第二,劳动融入。劳动教育融入其他学科,为学生学习提供最直接、最真实的实践体验。例如,融入美术课堂的绘本创作,融入数学课堂的解决问题,融入品德课堂的主题班会、社会实践,促进学生自觉参与劳动实践;

第三,活动融合。以劳动为主线,将劳动融入校园传统活动。“苗苗艺术节”“体育活动月”“科技活动月”“读书活动月”是学校的四大传统活动。

以基地为引擎的劳动教育策略

按照劳动素养的形成过程,基地劳动教育形成了3条策略:第一,以参观访问为主的体验性劳动教育法。认识常见农作物,认识劳动工具;参观凌空渡槽、新农村建设;登山、写生、采集标本、科学考察。第二,以动手做为主的实践性劳动教育法。开展竹编、手工制作、种植养殖等活动。第三,以项目式学习为主的探究性劳动教育法。以问题探究为目标导向,通过“项目分析→分组规划→合作实践→展示分享”4个步骤,开展探究性劳动实践。

以家庭为基础的劳动教育策略

按照劳动教育行动主体分为4类策略。

即家长示范性劳动教育法。家长给孩子正确示范劳动程序、方法和技巧,以增强孩子的劳动自信心;

家庭亲子劳动教育法。开展“今天我当家”“我是家里的小劳模”活动,寓教于乐;

家政日常岗位劳动教育法。在家庭生活中给孩子设置劳动岗位,给予机会,落实时间;

家校协同性劳动教育法。每个学年制定10条建议清单,包括自我服务、家政服务、收纳整理、厨艺劳作、种植养护、照顾家人6个方面。

以社区为拓展的劳动教育策略

社区劳动教育按照活动方式特征划分为3类策略:

常态化劳动教育法。确立街道和花坛护栏打扫、文化政策宣传、社区敬老院帮扶等多项服务内容,并设置学生志愿服务岗位;

主题化劳动教育法。例如,社会服务主题“我做环保宣传员”与学校“节约调查与行动”整合实施;

本土化特色劳动教育法。例如开展椪柑采摘与探究活动;开展采茶活动。

“四维协同”的劳动教育策略

劳动教育贯穿学生的校园生活、家庭生活、社会生活和基地实践,学校统筹规划劳动时间。

学校组织学生每学期参加一周基地劳动;在校园,每日做好课后三件事,每周承担一个劳动岗位,每月承担一次校务劳动;在家庭,星期一至星期五做好生活自理,家务劳动每日不少于30分钟;双休日节假日开展多种形式的家务劳动,每日不少于1小时;在社区,参加社会体验或公益活动每月不少于3小时;实施环节相通。

按照劳动实施过程展开的时序,分成前置课程、中置课程和后置课程。同一项目,在不同时空实施时各有侧重。前置课程以示范讲解为主,中置课程以淬炼操作为主,后置课程以拓展延伸为主。

全面构建劳动教育评价体系

建立评价平台,基地、学校、家庭和社区评价目标相同,标准一致,评价信息互通。

① 评价内容的全面性

从教育过程的诊断性(教)与学生劳动素养达成性(学)两方面评价,注重过程与结果。

② 评价主体的多元性

自评与互评相结合,尊重自评。

③ 评价方法的有效性

采用观察记录、成长档案、作品展示、成果分享等多种方法,灵活有效。

④ 评价结果的增值性

肯定进步,反馈整改,表彰奖励,树立榜样。制定《学生劳动素养成长记录手册》,一周一检查、一月一评比、一期一奖励。(作者:朱祥勇,成都高新新华学校校长;邓达,成都大学师范学院教授;欧建,四川省眉山市青神县学道街小学校长)

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号