伊川县实验小学开展“弘扬农耕文明 品赏国色天香”主题研学实践活动

来源:洛阳研学研究院 发表时间:2023-04-13 浏览次数:18257

人间最美四月天,最好的课堂在路上。为了让同学们在实践中深入了解农耕文明,理解洛阳“千年帝都,牡丹花城”的文化内涵,4月13日,伊川县实验小学组织三年级的同学们走进洛阳洋丰生态园、中国国花园,开展了“弘扬农耕文明 品赏国色天香”主题研学实践活动。

研学启动仪式

在研学启动仪式上,伊川县实验小学高红栓书记作研学前动员,强调了安全与纪律。并希望学生们在研学活动中和伙伴们一起参与、一起动手、一起收获、一起成长。

韦晓利副校长发表了讲话,叮嘱同学们牢记安全第一,通过此次研学之旅能够研有所得、学有所获。

随后进行了授旗仪式,同学们排好队伍,有序上车,开启本次研学之旅。

游中国国花园,品赏国色天香

牡丹源自山野,出身皇家;以国花之尊,百花之王的姿态,在历史的沉浮之中,诉说着千年的传奇与故事,凝结着中华民族传承不止的文化血脉,更是与我们洛阳有着深厚的渊源。

牡丹属于中国十大名花之一,素有“花中之王”的美誉,因其花大而香,故又有“国色天香”之称。

谷雨前后正是牡丹花盛开的佳期,故牡丹花又称“谷雨花”。

4月,春意正浓,阳光倾泻,花香盈袖,正是四处赏花的好时节。

同学们走进中国国花园,徜徉于花海之中,聆听研学导师讲解牡丹的知识、牡丹与洛阳的渊源、“谷雨祭仓颉”这一民间传统的由来。

契合谷雨节气,现场以书为媒,同学们学习了书法的演变,并以牡丹诗词开展飞花令的形式铭记文字,以祭圣人。同学们还在专业老师的讲解示范下,学习了牡丹的画法。

牡丹花除了用于观赏有哪些用途?它与芍药有哪些不同?研学导师为同学们介绍了牡丹花的食用、药用等用途,以及如何通过看叶片、看秆茎、看开花期等方法来区分牡丹和芍药。

最后,同学们根据赏花、识花的所观所感,在十米长卷上描绘出他们心中的洛阳牡丹及春日景物,在集体绘画中体验合作创意绘画的快乐。

研学洛阳洋丰生态园,感受农耕文明

在漫长的历史发展中,我国创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明。农耕文明承载着中华文明生生不息的基因密码,彰显着中华民族的思想智慧和精神追求。

同学们来到洛阳洋丰生态园,在农耕文化长廊跟随研学导师学习了农耕文化发展的几个阶段、每个阶段的特点及区别;认识各种农用工具,了解它们的演变与发展。

二十四节气源于中国农耕文化的发源地——黄河流域,它的诞生与我国农耕文化息息相关,体现了我国古代劳动人民在变化莫测的大自然中“应天地之运,顺四时之气”的生存智慧。

在二十四节气文化长廊,同学们学习了二十四节气的起源及其对农业的指导作用、常见的二十四节气小知识,知晓了二十四节气的测量方法。

为了让同学们对现代智慧农业有直观的认识,研学导师带领大家走进立体种植大棚,通过近距离观察,了解滴灌技术的原理及优点;学习立体种植的优点;学习影响植物生长的因素;了解大棚中蜜蜂的作用。

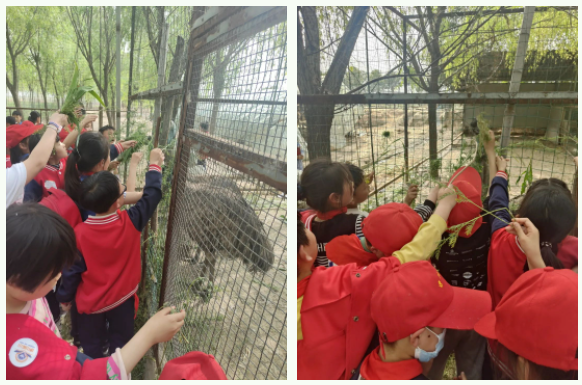

此外,通过研学导师的讲解,同学们还认识了红叶甜菜、无花果等植物。认识了各种小动物,了解它们的习性,并亲手喂养小动物。

农耕知识学习过后,同学们来到时令果蔬区,动手采摘草莓,感受劳动的快乐。

结语

此次研学实践活动,同学们在研中学、学中思、思中悟,通过了解二十四节气深厚的文化底蕴和农耕文明,厚植劳动最光荣的思想观念;通过知识学习和动手实践,理解了洛阳“千年帝都,牡丹花城”的文化内涵,增进了爱牡丹、爱洛阳的情感。

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号