如何采用PBL模式进行研学课程设计?详细做法来了!

来源:《中学地理教学参考》 发表时间:2023-02-09 浏览次数:11676

《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称《2017版课标》)指出,我国普通高中教育的任务是促进学生全面而有个性的发展,为学生适应社会生活、高等教育和职业发展做准备,为学生的终身发展奠定基础。普通高中的培养目标是进一步提升学生综合素质,着力发展核心素养,使学生具有理想信念和社会责任感,具有科学文化素养和终身学习能力,具有自主发展能力和沟通合作能力。

近年来,研学旅行作为提升学生核心素养的重要途径而迅速发展,但由于缺乏系统科学的研学课程而出现研学旅行市场产品多、质量低和研学效果差等问题。教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》中强调,高中阶段要以国情省情为主,有针对性地开发自然类、历史类、地理类、科技类、人文类、体验类等多种类型的活动课程。目前,地理学科是研学研究的主阵地。各地区研学工作者基于当地旅游资源从多方面设计出红色文化类、知识科普类、历史文化类、自然博物类等研学主题。但总体来看,对研学资源的开发和利用还远远不够,尤其是天文科普类的研学活动开展极少。天文学是一门基础又古老的学科,在国内和国际相关研究中都具有重要地位,我国高度重视天文学的发展,因此应从中小学阶段开始培养学生对天文学的兴趣并形成对天文学的认知。

贵州省平塘县FAST作为目前世界上最大的射电望远镜天文台址,是国内外重要的天文科学研究基地,其研学和旅游价值不言而喻。目前对FAST研学的研究主要集中在理论方面,几乎没有具体的研学课程安排。FAST建成后,龚德东便开始初步探究如何通过“中国天眼”景区将校内教育与研学旅行相结合,以丰富学生的天文知识;郭睿等依据国家的研学政策和FAST背景优势,提出了FAST研学产品设计的基本理论。本文针对传统研学课程设计的不足,采用PBL模式进行平塘FAST天文科普型研学课程设计。

一、基于PBL模式的研学课程设计思路

1.研学区概况

FAST是500米口径球面射电望远镜的简称,被称为“中国天眼”,坐落于贵州省平塘县克度镇大窝凼的喀斯特洼地中,距平塘县城76千米,中心地理坐标为25°39′10"N,106°51'20"E,是目前世界上口径最大、最具威力的单天线射电望远镜。FAST具有面积大、精度高等特点,由我国著名天文学家南仁东设计。该地为亚热带季风性湿润气候,四季分明,降水集中在夏季,年平均气温16.7℃。该地岩性以碳酸盐岩为主,约占90%,岩层厚度较大。该地历史文化悠久、资源丰富、山清水秀、少数民族风情独特。近年来,克度镇紧密围绕“一城、三园、两基地、五中心”“科普天文小城”进行空间布局发展。

2.课程设计思路

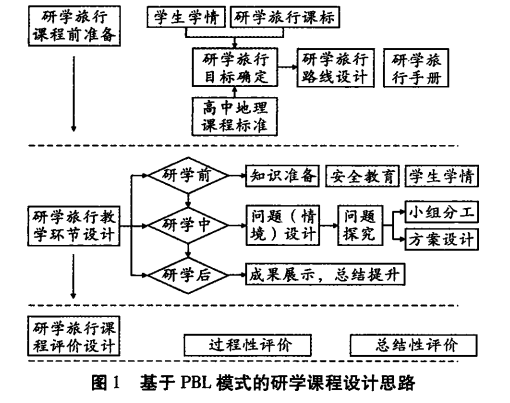

PBL(Project-based Learning)是一种基于建构主义学习、情境学习和合作学习理论的问题或项目式学习形式。PBL模式以学生为中心,重视情境的创设与问题的设置,强调情境的真实性与学生创造的可能性,以及学生自主发现和解决问题,注重合作探究。本次研学活动采用“大问题+小问题”的形式展开,研学课程前期准备包括确定研学目标、设计研学路线、编制研学手册;研学课程教学环节根据万剑敏和朱洪秋的三阶段四环节理论而设计,即分为研学前、研学中和研学后三阶段;研学课程评价设计包括过程性评价和总结性评价。具体如图1所示。

二、研学课程前期准备

1.研学目标确定

本次研学活动以学生学情为基础,参照《2017版课标》和段玉山等的《研学旅行课程标准(一):前言、课程性质与定位、课程基本理念、课程目标》,结合FAST研学资源概况,设计如下研学目标。

(1)获得研究体验,培育科学精神

学生在研学过程中通过多方面、多渠道搜集资料,采用不同方法综合探究天坑群成因、FAST选址、FAST周围植被生长环境及水文特征,合理分析地理问题和地理现象,实事求是地得出结论,从而养成理性思维和科学严谨的态度。

(2)解决实际问题,培养创新精神

在研学过程中,学生置身于真实环境中发现并解决问题,培养创新思维和创新精神。例如:关于FAST的选址,需要搜集资料了解FAST建设条件;需要对大窝凼与天坑群、大窝凼与其他地区的天坑进行对比,分析平塘大窝凼天坑的优势;需要分析FAST建成后的工作环境及FAST建成后对周围经济发展的影响等。在这些问题的解决过程中,学生的创新思维和创新精神得到培养。

(3)学会分享,提高合作与沟通能力

研学活动是一种社会性活动,创设了一个人际沟通与合作的教育环境。在这个过程中,学生通过访谈、问卷及与教师交流等方式获得资料与支持。例如:调查平塘天文小镇的旅游发展状况、采集FAST 周围的植被、分析天坑群的形成原因等,需要教师、学生及相关社会人员的共同参与;活动结束后学生之间交流分享研学信息、创意及体验,展示研学成果。在这些活动中学生的交流协作能力、团队精神得到提升。

(4)增强责任意识,培育爱国情怀

在FAST天文研学活动中,学生通过自然考察、社会调查等方式,深入了解自然环境、社会生活中存在的问题,理解科学、技术、社会、自然之间的关系,学会关心国家和社会的进步,学会关注人类与生态环境的和谐发展,培养和提高对社会、自然的责任心和使命感。

2.目标递进式的研学路线设计

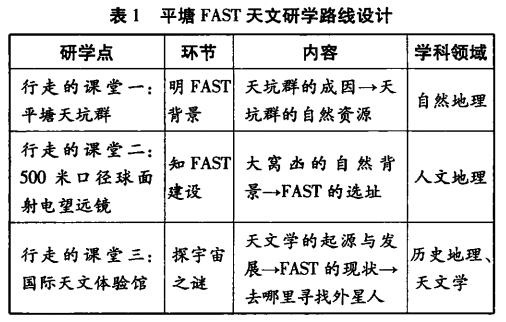

研学路线设计关系到研学目标的达成。本次研学活动以地理学科核心素养和三阶段研学目标为导向进行递进式路线设计,三阶段研学目标把各个研学点以特定的情境联系起来。教师提前对FAST景区进行踩点,根据学生学情和研学目标,按照安全性、经济性、可行性原则,筛选出满足学生研学需求、能达成研学目标、综合性强、资源可挖掘性高的研学点。具体如表1所示。

3.研学手册设计

设计研学手册可以避免学生在研学过程中思路脱节,使其行动有方。研学手册的内容包括研学目标、研学准备、研学路线、研学过程中的具体任务,以及安全教育、野外突发情况的对策和仪器使用方法等。研学手册是研学实践中教师教和学生学的重要工具。为了使学生更好地融入研学活动,研学手册编写应尽可能具体,特别是研学过程的安排和用时。

三、研学课程的教学活动设计

教学活动是研学课程的主要环节,包括研学的组织实施与 成果展示等。PBL模式下的研学活动采用三阶段、四环节模式,包括研学前的知识准备、安全教育和学生学情分析,研学中的问题设计、问题解决过程,研学后的成果展示与总结提升,每个环节都要给学生提供充足的时间、开放的环境和轻松的氛围,以便达到更好的研学效果。研学前的知识准备、安全教育和学生学情分析此处不再赘述。

1.研学问题设计

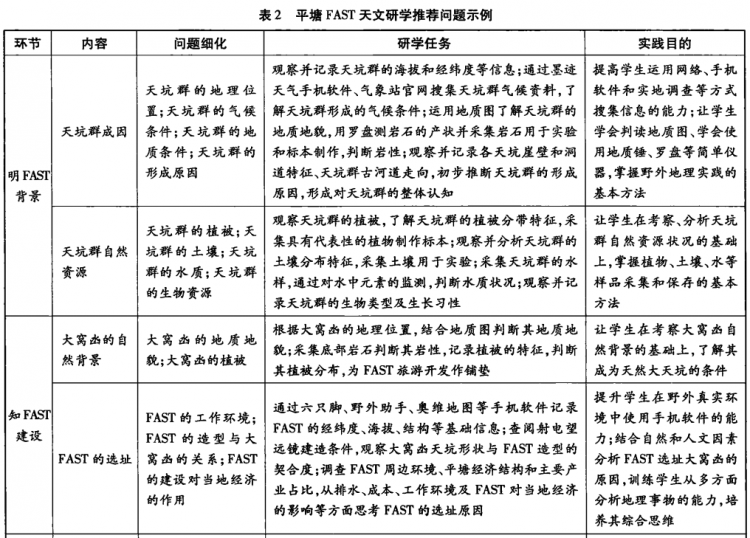

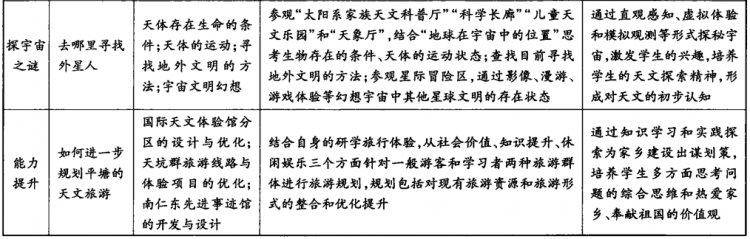

研学情境和问题设计是研学实施的第一步,也是关键的一步,关系到整个研学目标的达成。学生每到一个研学点,需要先在教师或工作人员的带领下对该研学点进行整体了解,然后根据自己的认知和兴趣提出和情境相应的问题,并与小组成员和教师讨论问题的可行性。研学情境设计要考虑整个研学环境、学生学情和研学目标,同时要考虑问题的趣味性,教师应该协助学生根据创设的情境提出问题,并在研学前设想学生可能会提出的问题,对学生提出的未预设到的问题进行筛选。为了尽可能照顾每位学生,每个环节都设置了推荐问题,如表2所示,学生可以自己发现问题,也可以使用推荐问题,每个环节都有留白,为学生发现新的问题提供空间。另外,还设置了能力提升环节,该环节难度稍大,是为能力较强、对天文兴趣浓厚的学生设计的选修项,以提升该部分学生的天文学习与认知能力。

2.研学问题解决

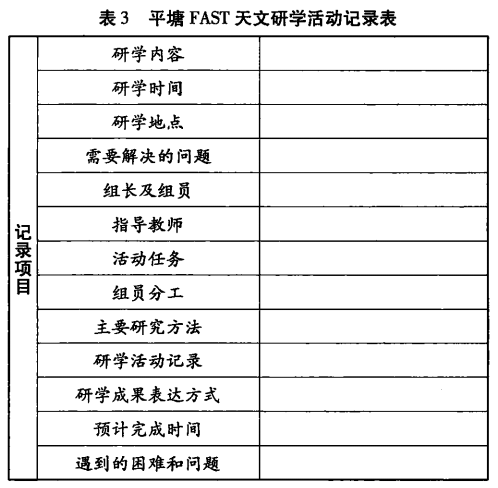

本次研学活动的环节安排和问题难度呈递进式分布。每个问题探究都分为初步推断、搜集证据和结论完善三个步骤,在充分尊重学生兴趣和选择的前提下,以小组为单位设计问题解决方案并进行活动记录。学生在研学过程中需要对特殊内容和遇到的问题进行记录、拍照,同时完成研学活动记录表(表3)。

在能力提升环节,学生可以根据自己的兴趣和能力重新组队或考虑是否参加该环节,在该环节学生需要对各组的研学成果进行汇总,并根据推荐问题结合实际情况从整体上对天文研学旅行进行优化和设计。

3.成果展示与总结提升

成果展示环节是研学旅行的必要环节。通过成果展示,学生能从根本上了解和掌握研学内容,检验研学课程的设计是否合理。成果展示分为口头表达、表演、演讲、辩论和报告等多种形式。本次研学活动的成果展示分两次进行,第一次在天坑群研学结束后(此部分内容以自然地理为主);第二次在500米口径球面射电望远镜和国际天文体验馆研学结束后(这两个研学点的内容有交叉,具有递进关系)。在小组展示过程中,学生要对小组成员和其他小组的成果展示进行评价和思考,教师也要对学生的成果展示进行中肯的点评和鼓励。最后,学生可以根据兴趣,在教师的帮助下完善作品并参加各种比赛。

四、研学课程评价设计

研学课程的评价包括研学过程评价和成果评价。评价指标包括价值认同、实践内化、身心健康和责任担当四个层面,每个层面都涉及三级水平,研学过程评价和研学成果评价都需要学生自评、学生互评和教师评价相结合,使研学评价更加合理化(表4)。最后根据评价结果检验判断研学目标的确定、研学内容的选择、研学问题的设计、研学过程的组织实施及研学成果评价形式是否合理,这是研学课程设计中必不可少的环节。

注:总分=过程性评价×50%+总结性评价×50%;过程性评价分值=学生自评×20%+学生互评×20%+教师评价×60%;总结性评价分值=学生自评×20%+学生互评×20%+教师评价×60%。

五、结语

FAST是从国际天文需求出发,依托喀斯特天然地质条件建立的天文探究工具,在建设和运行过程中有许多值得学习和研究的内容。FAST从选址申报、建设到运行无一不是国家强盛、经济和科技发展的有力体现,因此在针对中学生开展研学课程设计时,需要把民族精神融入情境中,让学生在知行中获得民族自豪感和自信心,增强天文探索的兴趣。在今后的FAST研学课程设计中应做好以下三方面工作:

1.注重问题设计,使研学清晰生动。由于天文学较抽象,涉及物理学、数学、电子光学、电子力学等多个领域,知识面广且复杂,在针对知识面较窄、认知程度较低的中学生进行研学旅行设计时,应以问题为导向,使学生明确任务。问题设置应该从学生兴趣出发,由易到难、由简到繁,注重学生多种感官的参与。

2.尊重学生兴趣,注重问题解决方案。在研学活动实施过程中,要根据学生的兴趣进行分组,学生只有在自己感兴趣或兴趣浓厚的问题中才能注意力集中。为了保证研学活动的正常开展,教师需要进行问题方案设计,如解决问题的方法、用时和分工等,尤其在分工过程中要引导学生明确工作量、体力及用时等问题,做到分工合理明确,使效果最大化。

3.评价形式多样,多目标达成。研学目标是多方面和多角度的,研学目标中有可量化和不可量化的因素,因此评价也应该具有综合性。研学过程和研学结果展示中都应该体现研学目标,对过程和结果进行评价可以更全面地了解每个学生在研学活动中的情况,有利于多目标的达成。(冯崇玉 周忠发 刘智慧 徐亚)

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号