高中地理跨学科研学课程如何设计?这个案例可供参考

来源:中国知网,原文有删减 发表时间:2025-08-06 浏览次数:4903

本文以千年绸都四川南充的丝绸为线索,以课标为研学内容的设计导向,围绕“探桑蚕之源,一丝一起点”“明兴衰之理,一绸一古今”和“问发展之道,一织一文明”三个核心子主题,设计了一系列地理跨学科研学项目,构建了以“实践育人、素养导向”为核心的高中地理跨学科研学课程设计。

1.设计理念

基于项目式学习,本文以千年绸都四川南充的丝绸为线索,以“纤丝流韵,探秘千年绸都的前世今生”为主题,设计了高中地理跨学科研学旅行课程。

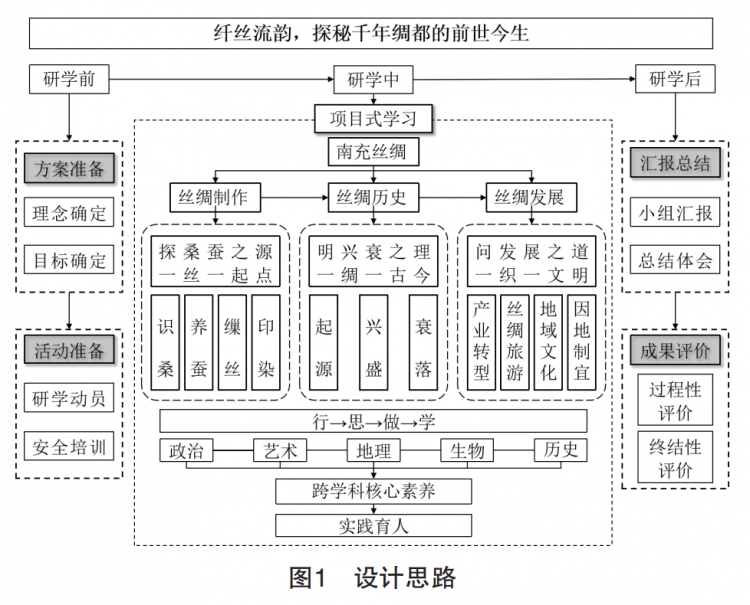

本文围绕“探桑蚕之源,一丝一起点”“明兴衰之理,一绸一古今”“问发展之道,一织一文明”三个核心子主题,以课程标准为研学内容的设计导向,从丝绸制作、丝绸历史到丝绸发展,设计了一系列地理跨学科研学项目。各项活动环环相扣,融合地理、历史、生物、政治、艺术等多学科知识,聚焦学生学科核心素养的培养。课堂通过“行—思—做—学”等多角度的师生互动,帮助学生深入了解南充丝绸,培养学生的实践能力和创新精神,提升其学科核心素养。设计思路如图1所示。

2.研学目标体系

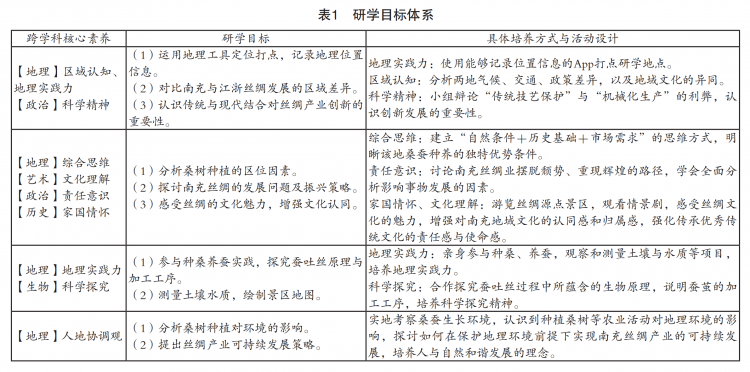

本次研学课程对学生的学科综合应用能力要求较高,适合高二年级学生。课程以地理学科核心素养为核心,融合跨学科知识与方法,培养学生的学科素养与实践能力,致力于实践育人目标的达成。研学目标体系如表1所示。

3.研学课程内容设计

本文以“真实问题情境化、跨学科知识项目化”为实践路径,依托千年绸都四川南充的丝绸文化载体,设计跨学科研学课程内容。

探桑蚕之源,以“一丝一起点”建立地理空间认知,通过实地观察、土壤检测等实践活动,解码自然要素与农耕文明的共生关系;明兴衰之理,以“一绸一古今”串联历史脉络,借助丝绸工坊遗址考察,剖析产业变迁中的技术革新与人文驱动;问发展之道,以“一织一文明”导向未来图景,通过探究产业园区转型原因及过程,探索生态保护与产业升级的协同路径。

课程设计深度融合地理课程标准与多学科核心素养,凝练出“情境—项目—问题—评价”的设计框架,形成“实践育人导向、真实问题驱动、跨学科素养融合”的研学课程范式,为高中地理跨学科研学提供可迁移的设计策略与实施参照。

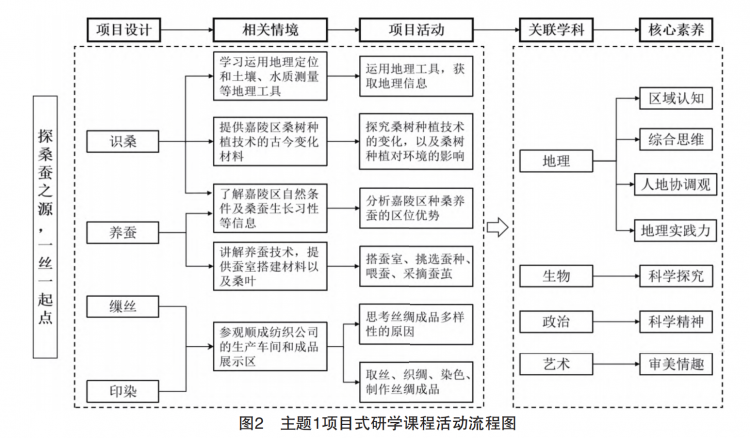

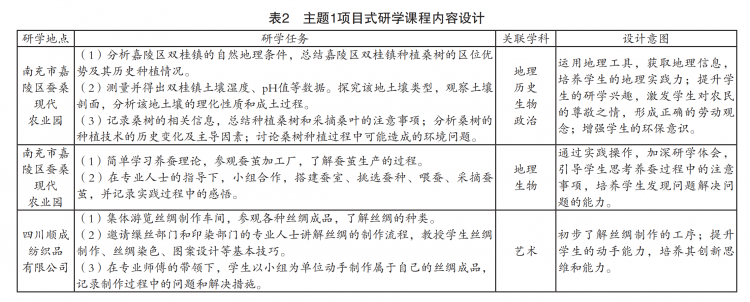

(1)主题1——探桑蚕之源,一丝一起点

南充市嘉陵区位于四川盆地,属丘陵地带,平缓带坡,适宜桑树生长,拥有悠久的栽桑养蚕历史,被誉为“中国桑茶之乡”。桑蚕现代农业园区位于双桂镇嘉陵区,是嘉陵区发展桑产业的核心区,曾被中央电视台评价为“世界最大茶桑基地”。本次研学首站以四川南充嘉陵区蚕桑现代农业园为核心研学场域。课程依托当地“中国桑茶之乡”的生态基底与产业特色,通过地理工具应用、科学实验操作、劳动实践体验等多维活动,实现知识建构与素养生成的有机融合。主题1课程活动流程如图2所示,主题1课程内容如表2所示。

(2)主题2——明兴衰之理,一绸一古今

中国绸都丝绸博物馆位于四川省南充市嘉陵工业园区,是中国西部首个丝绸文化博物馆。博物馆汇聚了古今中外丝绸历史人文事迹,展示了丝绸的起源和发展、古代丝织机生产、栽桑养蚕等过程,还提供了各类丝绸识别的学习机会,是一个集丝绸历史、文化展示和丝绸产品展销为一体的体验馆。

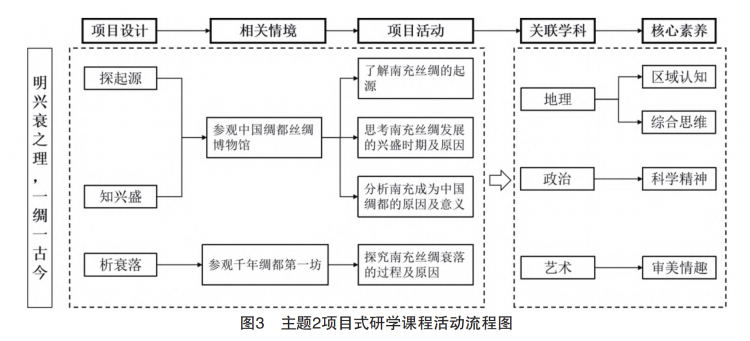

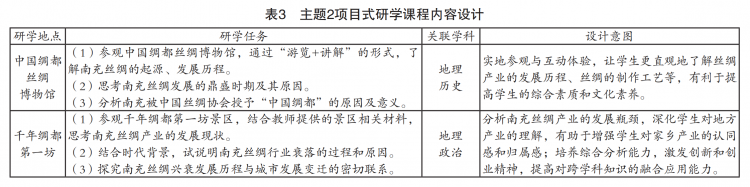

千年绸都第一坊位于四川省南充市嘉陵区文峰镇,曾是南充丝绸产业的象征。该景区以桑蚕养生、娱乐休闲为主题,分为养生文化体验区、蚕桑文化体验区、丝绸文化体验区、沿江观赏区及南方丝绸之路五个体验区。本次研学第二站以中国绸都丝绸博物馆与千年绸都第一坊为核心研学场景,串联丝绸产业的时空演变轴线,通过历史回溯与产业兴衰解析,将地理空间分析与历史叙事融合,通过跨学科视角揭示南充丝绸产业从鼎盛到转型的内在逻辑。主题2课程活动流程如图3所示,主题2课程内容如表3所示。

(3)主题3——问发展之道,一织一文明

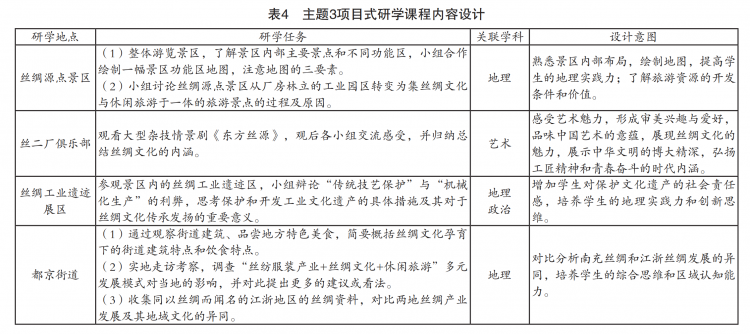

丝绸源点景区坐拥3万平方米历史建筑,是“中国丝绸之都·世界丝绸源点”。景区内包含丝绸工业遗迹展区、丝二厂俱乐部、六合院等特色景观。其中的六合集团于1912年创办,已屹立百年,它曾是亚洲最大、中国存续时间最长的丝绸名企。如今,这里被誉为“中国丝绸工业活化石”。

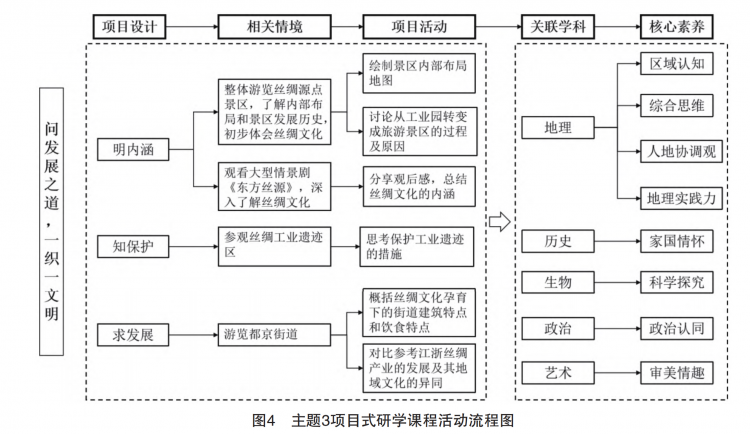

都京街道(原都京镇)被誉为“中国绸都·丝绸第一镇”。1929年张澜在此兴办丝绸厂。近百年时间里,丝绸厂从年产值突破亿元大关的万人大厂到后来因其产品的研发能力弱、技术设备落后、产品附加值不高等原因破产。当地丝绸行业的兴衰也深刻影响了小镇的面貌和几代居民的生计。本次研学终点站以“未来导向”为核心,课程聚焦南充丝绸产业转型升级,通过多尺度地理分析、艺术表达与社区实践,探索传统产业与生态文明、文化创新的协同。主题3课程活动流程如图4所示,主题3课程内容如表4所示。

4.研学课程评价

研学课程评价以促进学生全面发展为目的,是落实“教学评一体化”的必然要求。本次研学总体评价划分为过程性评价和终结性评价两部分,采取定性评价与定量评价相结合的综合评价模式,对学生的研学过程表现、研学任务完成度和研学目标的达成情况进行全面评价。其中,过程性评价参考“三阶段十维度”评价指标体系,从思维与认知、行动与应用、思想与观念三方面设置评价内容。此外,终结性评价对学生的研学成果(绘制的景区地图、研学报告等)进行评价。评价方式由学生自评、小组互评和教师评价构成,以增强评价的全面性和科学性。(作者:窦靖皓 李涛 焦俊 毛裕庆 杨娅娜)

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号