劳动教育课程体系如何构建?来看这个学校的做法

来源:四川省教育学会 发表时间:2025-01-27 浏览次数:6644

四川成都高新区实验小学立足校情,提出“劳以润心,动以育人”的劳动教育理念,把党和国家确定的劳动核心素养转化为“爱劳动、会劳动、育品质、塑精神”的劳动教育目标,着力建构校园劳动文化,培育“润育”劳动课程体系,在课程建构和实施策略上,注重特色铸造和品质提升,着力推进劳动教育全学科、全方位、全过程育人,加强劳动教育与学科融合,创建校内外融合的劳动实践基地,促进家校社协同,培育、释放、涌现劳动教育的生机与活力。

一、展开“润育”劳动课程体系,建构实践的校本路径

学校立足实际,以校本化的劳动教育理念和育人目标指导,培育校园劳动文化,建构“润育”劳动教育课程体系,注重劳动教育与学科融合,校内外实践基地融合创造,家校社协同劳动教育,全面提升劳动教育质量。

(一)培育校园劳动文化,营造劳动润育环境

把“劳以润心,动以育人”理念融入校园环境,植入师生心灵,是我们建立校园劳动文化的着力点。“劳以润心,动以育人”的基本内涵是:全面培育学生劳动核心素养,发挥劳动教育培根铸魂、启智润心、综合育人的独特功能,使劳动教育在生命价值的方向引导、生命品行与审美的素养提质、生命潜能开发与个性发展上,彰显劳动育人价值。

根据这样的价值取向,学校把劳动核心素养校本化表达为“爱劳动、会劳动、育品质、塑精神”四个维度的育人目标。把劳动育人理念与目标融入校园劳动文化,建立劳动教育隐性课程,校园劳动环境注重劳动教育元素的点滴体现,利用校园环境、班级环创与主题环创等,展现个体与群体劳动教育特色,营造浓厚的劳动育人环境。

(二)践行劳动育人本质,建构“润育”劳动教育课程体系

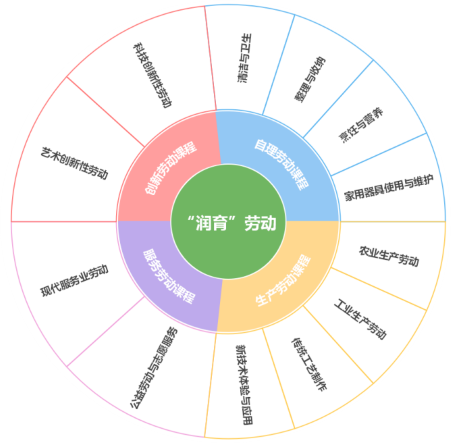

坚持培根铸魂、启智润心、锻造能力的劳动教育本质,学校以任务群为基本单元,分学段建立由自理劳动课程、服务劳动课程、生产劳动课程与创新劳动课程构成的“润育”劳动课程体系,共计12个类别的课程。

图1 “润育”劳动教育课程体系

“自理劳动课程”是让学生能够热爱生活、热爱劳动、自立自强,掌握维持生命活动必要的生活技能;“生产劳动课程”是让学生了解职业、主动探索职业发展方向、尊重劳动并培养正确的劳动价值取向;

“服务劳动课程”是让学生利用知识、技能、工具等在公益劳动、志愿服务、现代服务业劳动中强化社会责任感,培养良好的社会公德;

“创新劳动课程”是在前三类课程的基础上,着力于学生创新精神、创美能力的培养,尤其是突出解决挑战性问题的创造性能力和生命个性的培养。

(三)聚焦劳动教育与学科融合,整体提升劳动育人价值

劳动教育与学科课程融合,是“润育”劳动课程实现知行合一的内在要求。加强劳动教育与学科融合,学校依托班级建设、社团活动、学科课堂、实践基地等创建学科劳动课程、班本劳动课程、校本劳动课程、基地劳动课程,整体提升劳动育人价值。

1.以班级角落为载体,创建班本劳动课程

如结合科学学科中《认识种子》的学习,在班级角落建设“四季耕耘角”,指导学生撰写生长日记、体会劳动的快乐、提高观察写作能力。还在班级张贴“劳动之星评选”结果与创意手工制作成果,增强劳动学习的成就感、归属感。

2.以特色社团为依托,创建校本劳动课程

积极创建社团劳动课程,以“生活能力”“扎染”“衍纸”“厨艺”“陶艺”等劳动技能项目为基础,引导学生在“我是小当家”“纸艺飞扬”“文创实小”“美陶坊”等社团实践场域,主动参与、乐于探究、勤于动手,树立正确的劳动价值观,获得劳动的幸福感和成就感。

3.以课堂为阵地,创建学科融合劳动课程

一是立足教材,全面挖掘其中蕴含的劳动要素和育人价值,融入教学过程与活动之中。二是以作业为载体,设计指向学科核心知识应用的劳动主题实践作业,助力学生增强劳动体验,养成劳动习惯,培养劳动能力,提升劳动素养。

4.以活动竞赛为平台,创建特色劳动课程

如结合“Yue创元宵小达人”比赛,引导学生在语文课上了解节日的历史、风俗习惯等,在美术课上制作灯笼与花灯展评,在劳动课上做元宵、品元宵,让不同学科教学融入劳动教育。

(四)创建劳动教育实践基地,拓宽劳动教育时空场域

为促校内外劳动教育有机对接和融合,我们立足劳动实践基地,开展味趣相映、行知共生的劳动教育实践活动,拓展劳动教育空间,延伸劳动育人功能,使劳动教育更具育人性、连续性、广阔性、创生性。

1.依托校园实践基地,纵深开展劳动实践活动

学校在校园农场建设中,展开层次递进的劳动实践活动:“班级责任田”“农场管理员”“欢乐采摘节”等日常实践活动;“我的农场我设计”“空中农场废旧轮胎环创活动”等项目式综合实践活动;“建立太阳能源站”“设计自动浇水装置”等科技创新活动,使学生在学习、劳动、体验、探究、创新中提升劳动素养。

2.推进劳动协同教育,拓展校外实践时空

学校以“学习-实践-服务-创新”为导向,建立起农业劳动基地、工业实践基地、服务性劳动基地、科创教育基地。与省农科院、生物山地研究所合作,建立校外农业劳动基地;依托学校家长博士工作站,根据博士家长专业特长和职业便利,构建工业实践基地;与社区街道办、敬老院、动物救济站合作,建立服务性劳动基地;联合博物馆、科技馆,形成科技教育基地。

(五)促进劳动教育家校协同,形成劳动教育联动常态

班级依托微信群、公众号等平台,在家校互动、展评成果、榜样示范中更新和提升家长劳育理念;教师结合教学盘活家庭劳动教育资源,鼓励学生“日行常事”“周行孝事”“月有一技”“年有一能”,使劳动教育体验常态化。

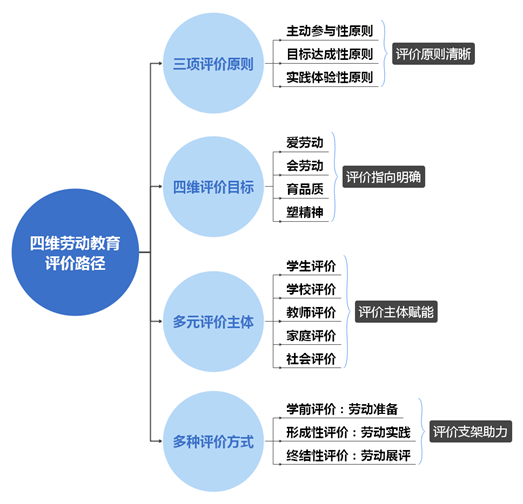

二、践行“润育”劳动课程评价,以评赋能劳动育人价值

科学、高效的劳动课程评价,能进一步赋能劳动育人价值,提升劳动育人质量。教师要更多关注学生在真实劳动情境中的表现,包括如何完成劳动任务、解决与劳动相关的问题、实现预期劳动学习目标、进行劳动成果分享等。学校根据国家对学生劳动核心素养培养要求,以“劳以润心,动以育人”的劳动教育理念和育人目标为引领,制定了“四维”劳动教育评价路径。

图2 “四维”劳动教育评价路径

三、“润育”显成效,启示促发展

(一)主要成效

自主、合作、探究、融合、创新的课程不仅让学生转变了劳动观念和态度,增长了劳动知识与技能,培养了劳动习惯与美德,在多个科技创新大赛、机器人大赛等活动中取得优异成绩,荣获省市级荣誉;也拓展丰富了学校生长力课程,提高学校教育质量与品质,提升教师课程开发力、教学实践力、资源整合力、教育科研力。

(二)研究启示

1.劳动教育课程建构离不开校本化思想指导与主题统领

学校基于劳动教育核心思想确立劳动教育主题,将劳动教育核心素养转化为校本育人目标,以统领课程体系建构,为劳动教育指明方向、目标。

2.劳动教育课程落地须整体融合实施

应全面培育劳动文化环境,推动劳动教育与学科融合,打通校内外劳动实践场域,促进家校社有效协同。

3.劳动教育课程育人质量提升需要科学精准评价

学校应把劳动核心素养转化为校本化评价标准,在形成性和终结性、定性和定量评价结合中,达成评价目标。(撰稿人:兰长明,黄华,蒋小娟,何芳方)

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号