客家文化研学线路推荐 | 弘扬客家文化 传承客家精神

来源:洛阳市中小学生研学旅行研究院 发表时间:2024-10-22 浏览次数:6141

洛阳市中小学生研学旅行研究院为您推荐“弘扬客家文化 传承客家精神”精品研学线路,让我们开启客家祖根地寻根文化研学之旅。

一、研学背景

汉魏洛阳故城,位于河南省洛阳市洛龙区城东15公里,是中国古代公元前6世纪至公元6世纪东周(春秋末至战国)、东汉、曹魏、西晋、北魏五个重要王朝的都城。

汉魏洛阳故城不仅是东汉、曹魏、西晋和北魏时期的都城和全国的政治、经济、文化、军事统治中心,是这一时期丝绸之路东端最重要的国际性商贸大都市,即丝绸之路的东方起点。也是客家先民首次南迁最重要、最具代表性的出发地。

带领学生们走进客家先民首次南迁出发地和洛阳万里茶道博物馆,学生可以学习到客家人的迁徙历史、文化传统和生活习俗,从而更加深入地了解客家文化的历史渊源和发展脉络。此外,学习客家擂茶的制作方法,了解客家的饮食文化,可以激发学生对客家传统文化的学习兴趣和热情。

【研学地点】汉魏洛阳故城+洛阳万里茶道博物馆

【适用学段】小学

【研学时长】一天

二、研学目标

1.知识与技能目标:了解汉魏洛阳故城的历史背景和文化特点,了解客家人的迁徙历史、文化传统和生活习俗,掌握客家文化的基本知识和特点,加深对中华民族多元一体文化的认识。

2.过程与方法目标:通过实地参观游览、老师讲解、动手操作等形式,探寻客家根源地,了解客家文化的历史渊源和发展,学习客家擂茶知识、了解客家南迁历史。

3.情感态度与价值观目标:通过本次研学活动,学习客家人团结一心、坚韧不拔、勤劳朴实、不屈不挠的精神,激发学生对历史的兴趣和对文化遗产的敬畏之情,增强他们的民族自豪感和文化自信。

三、行程安排

备注:由于天气、重大活动等客观或不可抗力因素造成个别活动无法进行,主办方有权对研学课程先后顺序进行调整和对部分研学课程进行更换。

四、研学内容

(一)汉魏洛阳故城

汉魏洛阳故城南郊的太学遗址,位于今洛龙区太学村附近,面积达数万平方米。遗址内发现大面积夯土基址,有一排排的夯筑房基,或作东西长条形,或作南北长条形,排与排之间距离相等,排列有序,井井有条。这里曾是汉魏洛阳城中的文化教育中心。“大批客家先民远离故土南迁,以西晋洛京为中心的河洛文化也得以大规模南播。”徐金星说,从今日客家人重视文化教育,其教育形式、理念、内容、模式等方面都能找到河洛文化的影子。

课程一:《北魏洛阳城》

大谷关作为汉魏洛阳故城的“南大门”,留下了汉人南迁的足迹。客语被称为“唐宋中原古汉语的活化石”,也是客家文化最显著的标志之一。客家人自称“河洛郎”,河洛文化是客家文化的主要源头,洛阳是名副其实的“客家祖根地”。

课程二:《遗址历史沿革》

参观汉魏洛阳故城遗址,听导师讲解客家南迁历史,了解汉魏故城遗址的历史沿革;汉魏故城遗址是一个跨越多个朝代的重要文化遗产,其始建于西周时期,经历了东周、秦、西汉、东汉、曹魏、西晋、北魏、北周、隋、唐等朝代的修缮与使用,至唐初废弃,沿用长达1600余年。

课程三:《衣冠南渡》

参观故城遗址,听导师讲解客家首次南迁的历史。在西晋末年洛阳陷落后,大批中原士族、百姓扶老携幼,披星戴月,风雨兼程,穿越大谷关,踏上了千难万险的南下之路。这里是客家最具代表性的出发地。1700年前,汉魏洛阳城见证了中原士族、百姓从洛阳举族南迁至淮河流域,再到长江流域,史称“衣冠南渡”。

(二)洛阳万里茶道博物馆

洛阳万里茶道博物馆位于洛阳市老城区,依托洛阳山陕会馆古建筑群兴建,建筑面积5000余平方米,内设陈列展览、公共休闲、研学会议、文物储藏等多个功能区,是集文物保护、科研展陈、社会教育于一体的专题性博物馆。该博物馆以“洛阳与万里茶道”为主题,通过“以茶为媒 中俄互通”“天下之中 茶道重镇”“举国之饮 品味茶香”三部分,将“万里茶道”与洛阳故事娓娓道来。

课程四:《参观万里茶道博物馆》

参观博物馆,学生可以通过图片、视频、电子地图、互动设备等,详细了解关于万里茶道的历史及其在全国的各个遗产点。了解茶的历史发展和各种茶叶知识。

课程五:《了解客家围屋》

客家围屋既保存了北方中原生活方式的“文化火种”,又具有安全防卫、防风抗震、调节阴阳、冬暖夏凉的“生活功能”,它集家、祠、堡于一体,易守难攻,非常坚固,形成了“遵循传统、融合发展”的极具地域特色的建筑风格。这是客家民系的重要特征,是客家人生产和生活的载体,更是客家社会历史和文化的宝库。

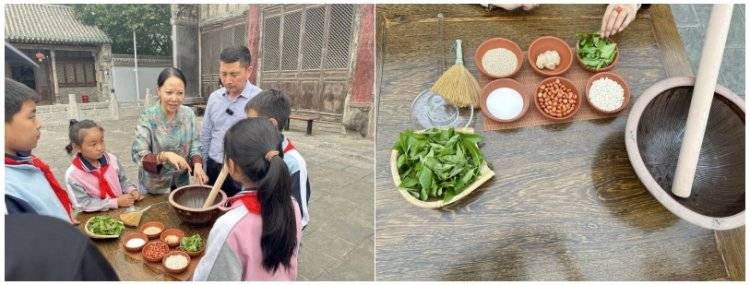

课程六:《学习制作客家擂茶》

教师讲解擂茶的制作方法和所需的配料,带领学生一起制作客家擂茶,了解客家饮食文化,品尝擂茶。

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号