怎样做好中小学劳动课程教学指导?这些方法快来学习

来源:《福建基础教育研究》 发表时间:2023-11-03 浏览次数:6044

以往中小学校的劳动教育,存在重形式轻内容、重结果轻过程、重体验轻反思等问题,缺乏学生主体参与性,削弱了劳动的教育性。《义务教育课程方案(2022年版)》设置以培养学生的劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神为核心素养导向的劳动课程,是时代的选择,也是基础教育的使命。

一、劳动课程的特点

劳动课程坚持育人导向,加强课程与学生生活和社会实际的联系,基于学生生活世界,设计任务群、项目,在劳动实践过程中应用相关学科的知识和技能,运用感官、工具、方法等多种形式体验、实践,凸显以价值观为核心的跨学科实践性课程特征。

(一)实践性

《义务教育课程方案(2022年版)》强化课程综合性和实践性,推动育人方式变革,着力发展学生核心素养。从联系生活实际、解决真实问题的学科实践到跨学科主题学习,都体现劳动课程的实践性。劳动课程围绕日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动构建内容结构,是联系学习与生活的纽带,是学科逻辑与经验逻辑的联结点。赋予教育意义的劳动课程,以实践为课程结构主线,从现实生活的真实需求出发,学生亲历情境、亲手操作、亲身体验,经历完整的劳动实践过程。劳动课程注重动手实践、手脑并用,知行合一、学创融通,倡导“做中学”“学中做”。学生在亲身参与体验、操作、服务的过程中,“感知”“感受”“感悟”劳动的生活真谛,“体验”“体悟”“体认”劳动的教育价值。

(二)体验性

以培养学生核心素养为导向的劳动课程,采取项目化的实施形式,设置了十个任务群和若干项目,要求学校因地制宜,开发符合学段、学生实际的项目,引导学生从劳动的体验活动走向课程实践。在目标导航下,学生全身心地投入到具体岗位的实践中,运用既有的知识与技能,在劳动情境中分析、解决复杂的问题,由此延伸、综合、重组与提升知识与技能,在劳动实践中认识并理解劳动过程,获得对职业、岗位以及知识、能力、价值观的真切理解。

(三)探究性

劳动课程坚持以学生为中心,从真实世界中的基本问题出发,围绕复杂的、来自真实情境的主题,以小组为单位,策划设计项目目标、选择项目内容、确定劳动场域、明确项目过程、提炼项目操作方法等要素,经历设计、实践、展示、总结与反思等环节,从而实现学习目标。在“问题—假设—验证—结论—反思”中,遵循探究学习的一般过程。可见,项目学习是探究学习的一种表现形态。

(四)反思性

反思是劳动教育的有机组成部分,贯穿于劳动的始终。学生通过实践、反思的迭代,逐步完善劳动的载体与路径,丰富对劳动本身的认识。在人际互动、与劳动场域的物、与劳动过程和作品成果等客体的持续对话过程中,对照学习目标、探究成因、拓展升华,从现象到概念再到观念,从特殊事件到普遍现象,建构个体意义与公共意义。

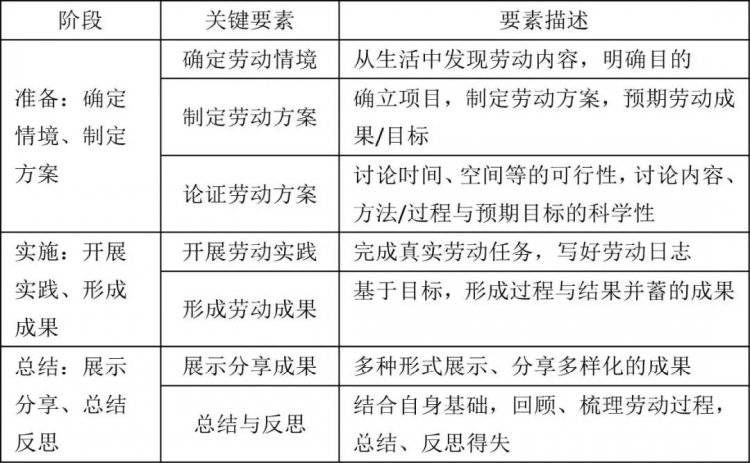

二、劳动课程教学指导的关键要素

课程视域中的劳动,不是通常意义上的“活动”,而是一次以劳动项目为载体、以劳动价值观培育为核心的跨学科实践性活动之旅。教师指导学生在具体的情境中了解劳动主题,在劳动项目中体验实践、探究反思,经历体验劳动过程的准备、实施、反思三个阶段,由此构成“实践—认识(反思)—再实践”的螺旋上升的闭环模式(见表1)。

表1 劳动课程教学指导的关键要素

(一)准备阶段:确定情境,制定方案

案例1 一年级教师发现教室的环境需要布置,图书角、卫生角等存在一些问题,于是组织以“教室的环境布置”为主题的劳动项目学习。通过日常拍摄的照片和现场观察,引导学生直面现实问题,组织讨论问题的成因和解决的思路,鼓励学生依据自己的能力,选择劳动内容并建立学习小组。以问题解决为导向,依托包括目标、内容、方法等要素的劳动方案样例,学生小组讨论形成初步方案,组间分享与交流,修改、完善方案。

1.确定劳动情境

项目化学习强调解决真实的问题。教师可以基于学校课程规划,从现实生活的校园(包含附属的其他空间)、社区中发现蕴涵劳动教育价值的问题;也可以根据学生的日常行为表现,从学校、家庭生活中挖掘劳动教育元素,引导学生观察、发现问题所在,形成劳动情境。

2.制定劳动方案

从满足用户“需求”与“体验”出发,组织学生围绕劳动主题与目标展开讨论,分解主题,并确定具体劳动对象。利用各种情境,协助学生了解劳动过程,明确以规范意识、质量意识、专注意识和合作意识为重点的劳动质量标准,规划项目进程与路径,制定劳动方案。

3.论证劳动方案

方案的可行性和合理性,直接决定劳动项目实施的成效,论证、优化项目实施方案是不可或缺的环节。在分享劳动项目方案的基础上,指导学生从时空、材料、经费等前置性条件和内容、方法与预期目标的匹配度等角度,论证其恰切性。

(二)实施阶段:开展实践,形成成果

案例2 贴窗花是家庭节庆装饰的重要形式之一。七年级学生在“百变窗花”的项目实践过程中,发现所剪出的窗花图案完整性、作品的和谐性方面并不符合设计的基本要求。学生在持续的探究体验中检讨反思,学习借鉴专业人员的经验,在迭代中优化窗花作品。

1.开展劳动实践

劳动实践过程通常是课内外、校内外的时空结合。通过设计、制作、试验、淬炼、探究等方式,获得丰富的劳动体验,习得劳动知识与技能,感悟和体认劳动价值,培育劳动精神,是完成真实任务的重要环节。一方面,要发挥教师面向全体学生的集中指导和针对具体问题的个别指导的教学功能;另一方面,要积极引入家长、社会专业技术人员等人力资源,协助学生实施劳动项目。在劳动实践过程中,教师要引导学生做好以劳动日志为主要形式的写实记录,描述性地记录劳动实践的过程步骤和点滴体会,并理解性地解释相关的现象和问题。还要建立劳动项目档案袋,选择有代表性的资料、图片、事件、作品存入其中,为成果形成、总结反思奠定基础。

2.形成劳动成果

形成成果是展示、分享的前期准备。劳动项目实施成果是多样化的,既有物化成果,也有知识、能力的发展,更有精神层面的成长。教师要协助学生选择恰当的成果呈现方式,提高学生的归类、整理、制作等能力,这个过程也属于劳动项目的有机组成部分。至于具体展示分享哪些成果,教师可组织课堂讨论,让学生聚焦各自的项目内容、目标,自由表达想法和创意。

(三)总结阶段:展示分享,总结反思

案例3 五年级学生在“家乡的农产品推介”活动中,经历家乡农产品种类调查、质量品鉴分析后,组织文本、图片、视频材料,以网络直播的形式推介家乡农产品。随后,教师组织学生梳理整个劳动项目的实践过程,鼓励学生开展以个体、小组为单位的总结,引导学生理解劳动,反思劳动实践过程的表现,讨论改进方式。

1.展示分享成果

展示物化成果是普遍采用的形式。在展示的基础上,教师依托学生各自的项目目标,组织学生就劳动成果展开质疑与答辩,引导学生优化、改进。静态的物化成果固然有其价值,但是动态的能力、精神成果更符合课程目标。教师要引导学生利用劳动日志、劳动项目档案袋,挖掘劳动成果形成的故事,将感官的实践体验、技能的习得转变为自我管理、自我监控的理性思考。

2.总结与反思

总结不仅仅是过程的回顾与再现,不是流水般的宣读劳动日志,而重在经验再构。在教学指导前,教师可安排学生作整体性的个体、小组的总结与反思。组织符合学生身心发展特点的交流、评议活动,教师捕捉学生在关键节点的关键表现描述,从劳动与人性、幸福、创造、道德的四个维度,理解劳动教育的核心价值,引导学生理解、反思劳动的意义和价值。

三、劳动课程教学指导的基本策略

(一)因需而导,与学生劳动实践同步

课堂教学指导为学生的劳动项目实践服务,与学生劳动实践基本同步,这是劳动课程的第一个基本要求。无论是培育完整“人”的核心素养,还是培育劳动课程的核心素养,都离不开真实的情境。一方面,真实情境具有天然的复杂性,对学生来说,就是问题的挑战性;另一方面,教学指导服务于学生所存在的且制约持续劳动实践的“真实问题”解决,这类问题除了真实性,还有明确的情境性和复杂性,期待教师的及时指导。如案例2的“百变窗花”实践中,学生遇到既有的剪纸能力无法匹配创意设计的困难。教师组织学生讨论、探究困难的成因,交流、商议解决思路。学生或修改设计方案,降低窗花的复杂程度;或通过求助、利用视频材料学习剪纸艺人的技术。这种“因需而导”,决定了课堂教学指导内容的确定性和适切性是一个基本要求,同时是展现教师人文关怀的重要一面。

(二)强化过程实践,珍视劳动“成果”

劳动课程强调劳动的全过程经历与体验,实践是课程实施的核心环节。就劳动实践看,是一种认知和学习过程。因此,包括专业技术人员、学校教师在内的指导教师,应鼓励学生尝试,激励学生持续前行;还要及时发现学生在实践过程中的问题,引导学生运用固有知识、技能去探索解决思路和方案。通过优化与改进劳动实践过程、作品,培养学生的规范意识、质量意识、专注品质和合作意识。

“成果”“作品”的范畴,绝不限于终结性的物化形态。劳动实践过程中知识与技能的重组、提升,困难的解决,某种价值观念的诞生等,都是过程性的非物化成果。如“校园绿化养护”实践中,“桃树”养护小组不仅落实日常的养护计划和要求,详细记录发芽、开花、结果的具体情况,还运用科学、数学学科的相关知识与方法,分析、比较不同区块桃树的生长情况,并向学校总务处提出移栽部分桃树的建议。在强化实践的过程中,教师要珍视这种“成果”的价值,及时点化,让实践偶得成为集体的智慧,增强劳动的教育性。

(三)总结反思,实现意义建构

实践是劳动的重要特质,反思则是劳动的重要品性。劳动课程遵循导向性、发展性、系统性原则,借助多种过程性记录和成果、作品,以自我参照为形式,通过时间维度的自我纵向比较,发现成长与缺憾,形成对劳动的整体认识,实现意义建构。如学生在“电动玩具我制作”的劳动项目实践中,呈现出形式多样的作品。由于学生个体能力和运用材料的差异,很难以统一的标准衡量作品。教师引导学生基于创意设计的方案和劳动项目档案袋的材料,实施个性化的总结、评价、反思与改进。总结具有承前启后的作用,是活动不可或缺的一个环节。在前期成果展示分享、交流的基础上,理性反思自己的行动,评估实践的意义与价值,指向后续的进一步拓展与提升。

(四)多方协同,共助课程实施

劳动课程必然涉及不同领域、专业的技能,可以能者为师,与专业人员协同,组织实施劳动课程,从而实现劳动课程的目标。多方协同实施劳动课程,有赖于学校为主导的“学校—家庭—社区”一体化课程规划,细化为学段、年级、学期的劳动课程目标和实施计划,体现学段之间的序列性,展现任务群、项目的进阶性。基层学校要优化落地目标和“任务群”,充分利用学科课程中蕴藏的劳动教育元素和契机,转化课程资源,形成学校的劳动课程特色。如以非物质文化遗产“西溪小花篮”为劳动项目的学校,聘请该项目传承人为教师,从选材、撕篾、上色、搭底、别口、收边、绕环、插篾等工艺环节提供专业指导,解决项目实践过程中的具体技术问题。

总之,劳动课程的组织与实施是课内与课外、校内与校外的时空交错,是集中学习与分散学习的结合,也是劳动能力学习和价值观念培养的统一体。在尊重劳动课程实践性的同时,应关注学生劳动项目实施过程中的学习需求,遵循课程目标和劳动项目目标,让教学指导与学生共同成长。其中,面向全体学生、凸显关键要素的课堂教学指导是必不可少的环节和内容,这种劳动实践与教学指导的同步性,有利于提高劳动课程实施的成效。值得注意的是,不同学段的学生在劳动项目实施过程中所呈现的“问题”是差异化的,需要教师基于学习目标,从学生的需求出发,有针对性地实施教学指导,为学生提供支持。(杭州市西湖区教育发展研究院 包新中)

豫公网安备 41030502000371号

豫公网安备 41030502000371号