请登录后查看

请登录后查看

一、课程背景

在中国五千年的文明历史长河中,班超出使西域的壮举是一个重要而辉煌的事件。为了弘扬班超精神,展示中国与“一带一路”沿线国家和谐共处的历史传承,同时了解家乡的历史文化,人文底蕴,因此将班超纪念馆和洛阳方志馆作为研学目的地。

当学生们走进班超纪念馆时,仿佛时空穿越,回到那个英雄辈出的年代。走近“西出阳关”主题塑像前,他身着戎装,牵着战马,凝视前方,仿佛在向学生诉说他经略西域、重开丝绸之路的辉煌历程,同学们用心去感受班超的豪情壮志和坚定信念。走在射灯照射的西域地图上,能直观地感受班超及其部下重开丝绸之路的艰辛历程,感念他们对促进中西方交往、经济文化交流所做出的巨大贡献。在这里学生不仅能学到历史知识,更能深刻体会到中华民族开放包容、和谐共处的民族精神。

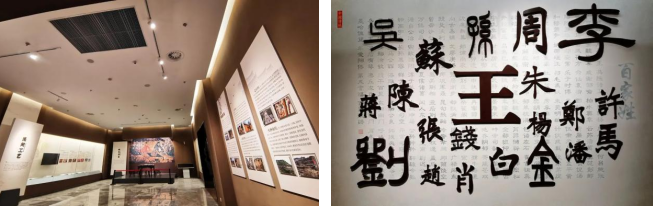

来到洛阳方志馆,这里是学生们了解洛阳地情、感受乡土文化的重要场所。这座展馆集洛阳地情展示、地方文献收藏和爱国爱乡教育等多功能于一体的地方志馆,旨在让学生

们全面了解洛阳的历史脉络和文化特色。通过参观地情展厅,深入了解洛阳作为“天下之中”的地理优势,感受到“千年古都”的厚重历史,领略“文化名城”的礼乐传统,以及“根在河洛”的乡土情怀。通过探索洛阳文化的深厚底蕴,让学生们更加理解家乡作为“天下之中 福地沃壤”的美誉。

通过此次研学之旅,不仅能增长学生的见识、拓宽他们的视野,还能让他们深刻地认识到中华民族在历史上的辉煌成就和民族精神。同时也能鼓励他们将班超精神和河洛文化传承下去,为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

【研学主题】 弘扬班超精神 厚植乡土情怀

【研学地点】 班超纪念馆+洛阳方志馆

【年 龄 段】 3-4年级;5-6年级;7-8年级

二、研学目标

(一)通过参观班超纪念馆和洛阳方志馆,让学生们对班超出使西域的历史背景、过程和意义有更深入的理解,以及洛阳作为古都的历史地位和文化特色。

(二)激发学生们对中华民族传统文化的兴趣和热爱,特别是对班超精神的认同和传承,以及对洛阳文化的理解和尊重。

(三)通过研学活动,培养学生的民族自豪感和责任感,让他们认识到作为新时代青少年应承担的历史使命和时代责任。

(四)提高学生们的实地考察能力、资料搜集能力和历史分析能力,通过亲身体验和研究,锻炼他们的实践操作能力和创新思维。

(五)鼓励学生们在研学过程中相互交流、合作,培养团队精神和沟通能力,为将来社会生活和工作打下良好的基础。

三、课程内容

(一)班超纪念馆

1.走进班超纪念园,了解文化园规划理念。在班超纪念广场,通过国学老师讲解, 教授学生汉代基本礼仪( 拱手礼)让学生认识班超,了解班超,解读投笔从戎的故事,引导学生感受民族大义和家国情怀,国学国礼使学生养成良好的人文素养、道德品质和人生修养。

2.走进班超纪念馆,通过互动教学,学习班超不入虎穴焉得虎子,投笔从戎的故事,感悟历史变迁、体验东汉文化、感受丝路文明、感知易经文化,以古鉴今,读懂华夏千年的文明和璀璨的历史文化,让同学们体会到民族的强大任重道远。

3.观看电影、纪录片和研学设备互动体验区,纪念馆通过声光电技术,全面再现班超文韬武略、经略西域、贡献国家的壮阔人生旅程;通过手动操作体验,寓教于乐,让学生研学体验充满乐趣。

4.学习射礼与投壶游戏的习俗和规则,体验古人射箭和投壶的快乐。通过游戏的方式寓教于乐,让学生体验传统文化的魅力。

(二)洛阳方志馆

1.通过研学导师讲解,了解洛阳如何成为“天下之中,福地沃壤”,以及它在中国历史上的重要角色,包括作为丝绸之路的东端起点和隋唐大运河的中心。让学生们加深对洛阳历史的认识,激发他们对文化遗产的尊重和保护意识。

2.让学生体会家乡为什么会成为“千年古都 圣贤之邦”,通过深入了解华夏文明的发源地,探索古都洛阳的丰富历史,感悟司马光诗句中的古今天下事。学习历史人物事迹,感受其在各领域的卓越贡献。

3.学习黄河文化的深厚底蕴,尤其是河洛文化在哲学、史学、文学等领域的卓越贡献。了解中华文化各大学派的思想源头,理解洛阳作为“文化名城 礼乐之乡”的地位。学生们还可以通过触摸屏进行诗词大赛,了解洛阳的方言俗语,测试自己的方言水平等,互动体验增加学生对知识的了解与应用。

4.深入了解河洛文化,感受“根在河洛 乡韵流放”的意义。探寻二十四节气之源,追寻姓氏之根,感受客家人的乡愁。领略汉语之源,品味洛阳读书音之韵。体验木偶戏、社火等非遗技艺,品尝洛阳水席,感悟历史文化的厚重与魅力。

5.深刻领略洛阳“继往开来 铸就辉煌”的自信与底气。理解洛阳为什么是一座“古今辉映”的历史文化名城的魅力。了解新中国成立后洛阳的巨变,感受河洛大地的发展画卷。学习家乡百姓以创新引领发展的精神,重振辉煌,共同谱写新时代洛阳的辉煌篇章,激发爱国爱乡之情。

6.通过方志馆的参观学习,学生们将学习洛阳悠久的编史修志传统,从古代志书的发展到新时代的数字化成果。通过了解不同时期的志书特点,感受历史文化的传承与创新,提升学生们对地方文化的认知与热爱。